Auteur : elmoukrie

Ingénieur des procédés industriels et génie chimique, ce site présente mon profil. Vous y trouvez ma formation, mes expériences, mes réalisations, mes centres d’intérêts et d'autres informations complémentaires. Je suis à la recherche d'opportunités professionnelles et je souhaite intégrer une structure motivée, dynamique et innovante.

MOI

(Les informations de cet article datent d’octobre 2020)

Ravie de vous retrouver.

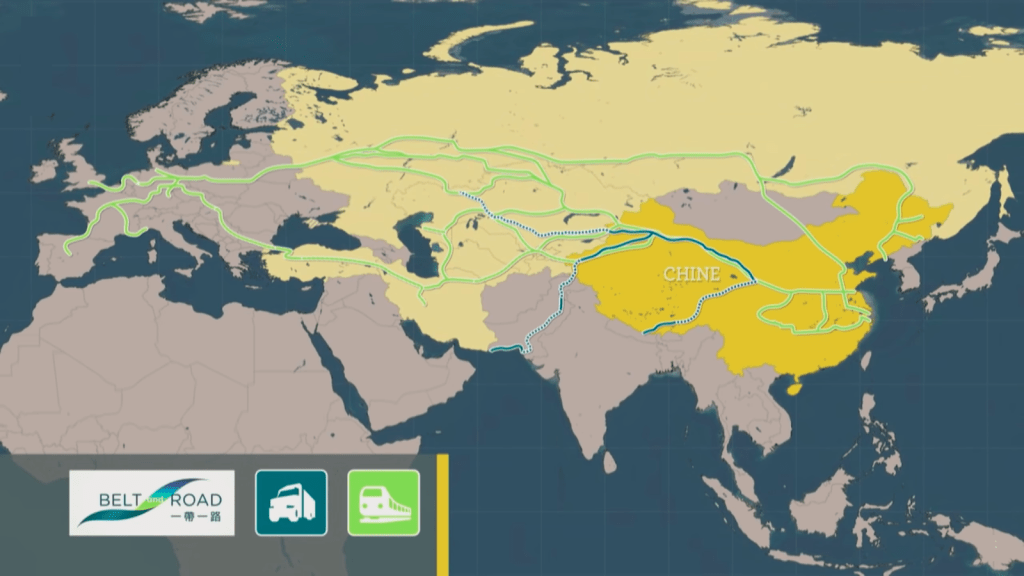

Cette photo fut à l’époque beaucoup médiatisée. En avril 2017, pour la 1re fois, un train de marchandises relie Londres à Yiwu, en Chine. Un voyage de 12 000 km en 3 semaines et le message de Pékin : le projet des nouvelles routes de la soie, outre les infrastructures de transport, les crédits, le business, c’est aussi un nouveau type de relations internationales qui passe par le développement des échanges entre les hommes et doit profiter au monde entier.

Faisons un état des lieux du projet chinois des routes de la soie, qui va bien au-delà de l’objectif premier de connecter l’Asie à l’Europe. Aujourd’hui, Pékin fait des deals avec le monde entier. Du rachat du port d’Athènes au métro éthiopien d’Addis-Abeba, la Chine place des pions sur tous les continents avec un objectif : réinventer une nouvelle forme de mondialisation où Pékin est au centre et impose son modèle. Mais ce projet a aussi ses limites. Sans plus attendre, commençons à nous déplacer sur le grand Monopoly de Xi Jinping.

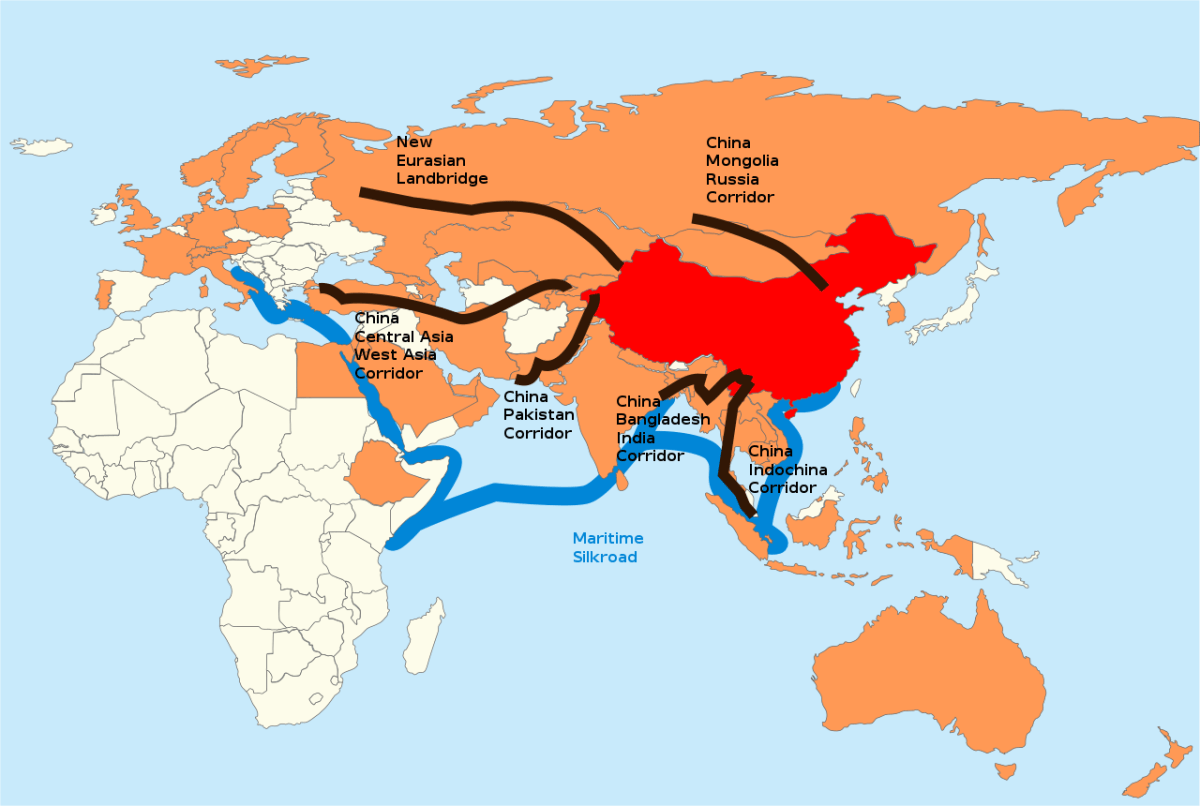

Les nouvelles routes de la soie revendiquent l’héritage historique des anciennes voies commerciales qui, dès le 2e millénaire avant notre ère, partaient de l’empire du Milieu vers l’Orient et l’Europe pour acheminer les trésors chinois, dont la soie. Traduit en anglais par « Belt and Road Initiative », ce projet est donc un ambitieux programme de modernisation des infrastructures existantes, routières et ferroviaires, à travers l’Asie Centrale, la Russie et le Moyen-Orient.

Ces dernières années, des liaisons ferroviaires hebdomadaires relient la Chine à l’Europe jusqu’à la Grande-Bretagne, de Wuhan à Londres en passant par Duisbourg. Le trajet dure 15 jours, soit moitié moins que par la mer.

Ces routes est-ouest permettent à la Chine de commercialiser ses productions et d’implanter le long de leurs tracés d’importantes infrastructures industrielles et de centrales énergétiques.

Par exemple, la ville de Khorgos, à la frontière sino-kazakhe, inclut un port sec intégré et une zone économique spéciale.

L’implantation de ces infrastructures est souvent une des conditions de la rénovation des voies de transport. Elle ouvre à la Chine de nouveaux débouchés pour ses énormes capacités de production que ne lui offre plus son marché intérieur, notamment pour l’acier, le ciment ou l’aluminium.

Cette stratégie, le gouvernement de Xi Jinping ne l’applique pas qu’à l’axe est-ouest. Il l’applique également en Asie, ce qu’on va voir maintenant.

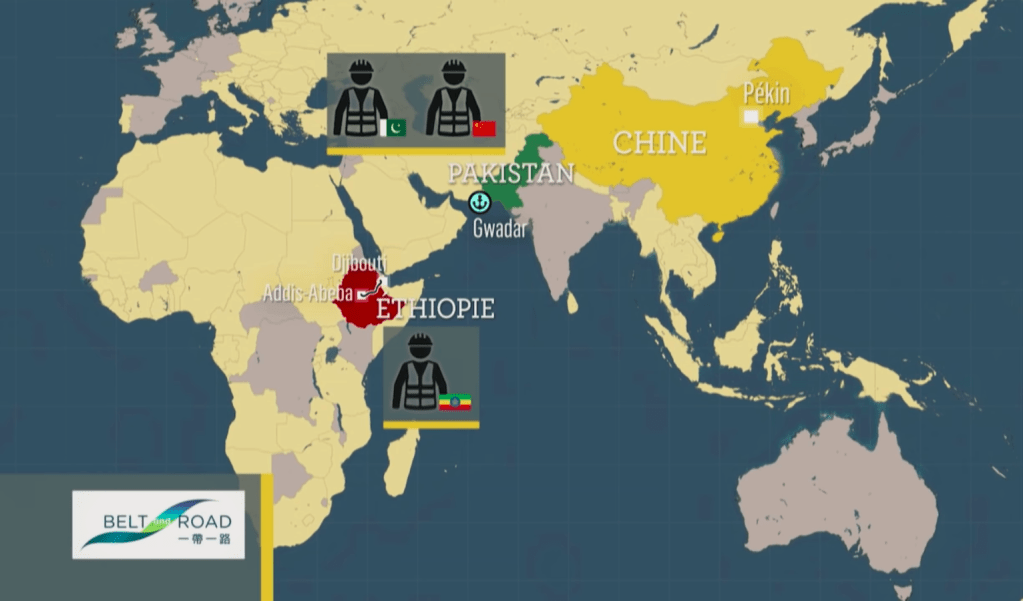

Au Pakistan, la modernisation de la Karakoram Highway, qui culmine à 4 800 m, s’accompagne d’implantations de centrales électriques et d’un projet de voie ferrée. Dans ce couloir sino-pakistanais qui relie la ville de Kashgar, dans la province du Xinjiang, au port de Gwadar, au Pakistan, l’enjeu est de renforcer la coopération sino-pakistanaise dans les domaines clés du transport et de l’énergie, et d’offrir à la Chine un accès sur la mer d’Arabie.

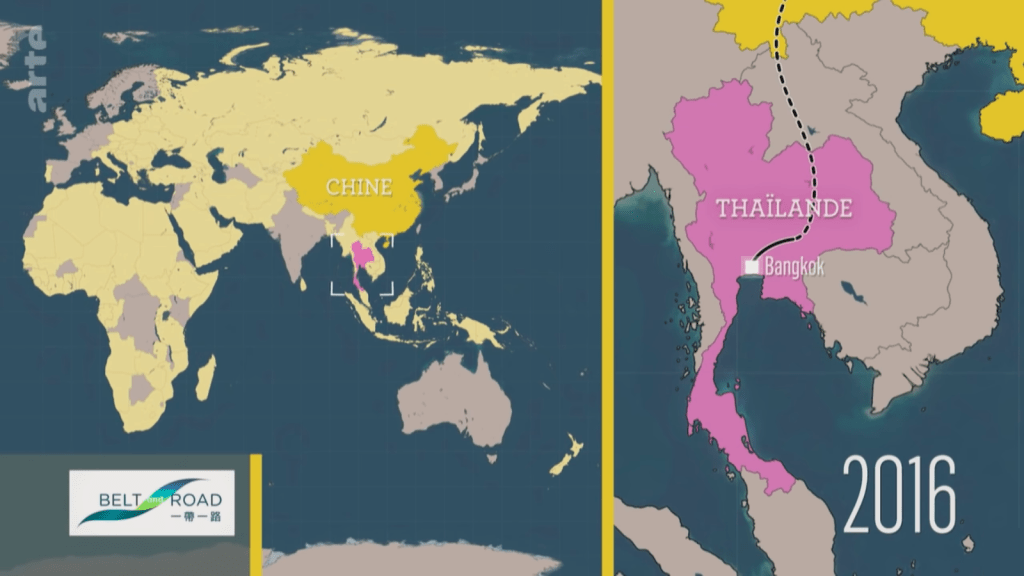

L’amélioration de la connectivité entre les routes maritimes, sur lesquelles nous reviendrons, et la Chine, justifie également les travaux entrepris au sein des deux autres couloirs terrestres de la région : celui qui doit relier le Yunnan à Singapour à travers le Laos, la Thaïlande et la Malaisie, et celui qui doit relier la ville de Kunming au port birman de Kyaukpyu sur le golfe du Bengale.

Une voie ferrée devrait s’ajouter aux oléoducs et aux gazoducs en service entre les deux villes depuis 2013. Ces équipements permettent d’acheminer près de 22 millions de barils de pétrole et 12 milliards de mètres cubes de gaz par an vers la Chine.

Europe, Asie, le grand projet chinois des routes de la soie se développe de la même manière en Afrique, on va le voir maintenant.

Riche en matières premières, le continent africain intéresse grandement Pékin qui investit massivement dans certains pays, et construit des voies ferrées, notamment entre Djibouti et Addis-Abeba et entre Mombassa et Nairobi.

Nous venons de voir le volet investissement terrestre des routes de la soie. Nous allons voir à présent comment cette stratégie de contrôle par l’investissement s’applique aussi le long des routes maritimes.

C’est notamment le cas le long de la principale route entre la Chine et l’Europe, qui traverse l’océan Indien, la mer Rouge et la mer Méditerranée. Pékin a pris des intérêts importants dans les infrastructures portuaires par le biais des sociétés China Merchants Group et Cosco.

En Europe, on se souvient de l’émotion provoquée par l’acquisition via Cosco de 51% des parts du port grec du Pirée, en 2016. Une opération financière colossale : 368 millions d’euros qui permettaient à l’époque à Athènes d’éponger sa dette publique. Le Pirée qui n’est pas le seul port européen, désormais, administré par la Chine. Bilbao, Valence, Savone, Zeebruges, sont aussi sous le contrôle de Cosco.

Le long des autres axes maritimes, Pékin n’est pas en reste. Notamment le long des côtes de l’océan Pacifique. Pékin a investi dans plusieurs pays considérés comme le jardin des États-Unis, et prend peu à peu le contrôle de ports importants, comme celui de Chancay au Pérou.

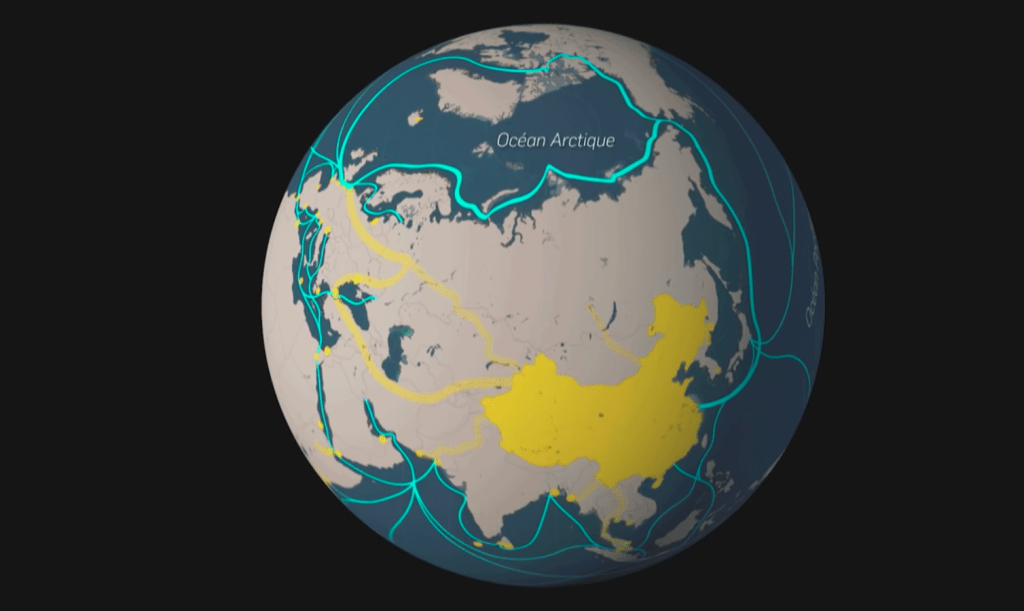

Et puis, fonte des glaces aidant, Xi Jinping table également sur l’ouverture de la voie arctique. Permettant de gagner jusqu’à 40% de temps de trajet, cette route n’est encore accessible que quelques mois de l’année. Pékin investit déjà au Groenland, dont la position deviendrait stratégique sur ce nouvel axe.

Il apparaît d’après les données que l’on est bien loin, désormais, des anciennes routes de la soie. L’Afrique et l’Amérique latine, d’abord marginales dans le projet, tiennent aujourd’hui une place importante dans le Monopoly chinois qui se joue désormais à l’échelle de l’ensemble du monde.

À ces projets matériels des routes de la soie, les chemins de fer, les ports, les canaux et autres infrastructures, s’ajoute la coopération immatérielle avec notamment ce qu’on appelle le « soft power », dont on parlera. On va d’abord s’intéresser au volet financier des routes de la soie qui placent, de fait, sous dépendance chinoise ces pays qui bénéficient des crédits de Pékin.

Aujourd’hui, ils sont 138 pays à avoir rejoint les nouvelles routes de la soie via divers accords bilatéraux. Les fonds nécessaires à la mise en oeuvre du grand projet chinois donnent le vertige. Officiellement, la Chine compte y investir plus de 1 000 milliards de dollars sur 10 ans.

Mais ces financements se font par le biais de prêts et non pas de dons. Or les prêts octroyés par la Chine, à travers les banques chinoises, mettent les pays contractants dans une relation de dépendance à l’égard de la Chine, ce qui pousse à relativiser la philosophie gagnant-gagnant mise en avant par Xi Jinping.

Ainsi, la Thaïlande, en 2016, a renoncé à l’offre chinoise de financement de la voie ferrée reliant sa frontière nord-est à Bangkok, le deal étant jugé trop défavorable aux Thaïlandais. De même, la Tanzanie bloque depuis 2 ans les travaux du port de Bagamoyo. Elle a dressé un ultimatum à Pékin lui intimant d’accepter ses conditions ou de quitter le pays.

D’autres critiques sont formulées : le fait que le recours fréquent à de la main-d’oeuvre chinoise importée limite les créations d’emplois locales. Un argument valable au Pakistan où, dans le port de Gwadar, la moitié de la main-d’oeuvre était chinoise. Mais pas en Ethiopie où la Chine a employé 5 000 ouvriers éthiopiens pour la construction de la voie ferrée reliant Addis-Abeba à Djibouti.

On reproche également à la Chine d’avoir imposé certains projets surdimensionnés ou sans pertinence pour les pays concernés. C’est le cas de la voie express Kampala-Antebbe en Ouganda, dont les 500 millions de dollars auraient sans doute pu être utilisés de manière plus utile à l’économie locale. Ou encore la voie ferrée traversant le Laos, dont la construction aurait coûté 6 milliards de dollars, soit plus du tiers du PIB du pays, alors que, très probablement, y transiteront essentiellement des matières premières à destination de la Chine.

Et sur le volet environnemental, les tracés des nouvelles routes de la soie affecteraient 265 espèces menacées comme les antilopes, les tigres et les pandas géants.

Les centrales hydroélectriques, comme sur le Mékong, entraîneraient des dommages inestimables pour les ressources halieutiques. Sans parler des projets de déforestation, comme à Bornéo, qui entraîneraient des risques de glissements de terrains et inondations notamment.

Selon l’Institute of International Finance, 85% des projets des routes de la soie sont à l’origine de fortes émissions de gaz à effet de serre.

Alors, pour redorer son blason, la Chine a recours à des actions qui relèvent du « soft power » : en Europe, la Chine implante dans de nombreux pays des centres Confucius qui diffusent la langue et la culture chinoise. La Chine a aussi investi dans des équipes de football.

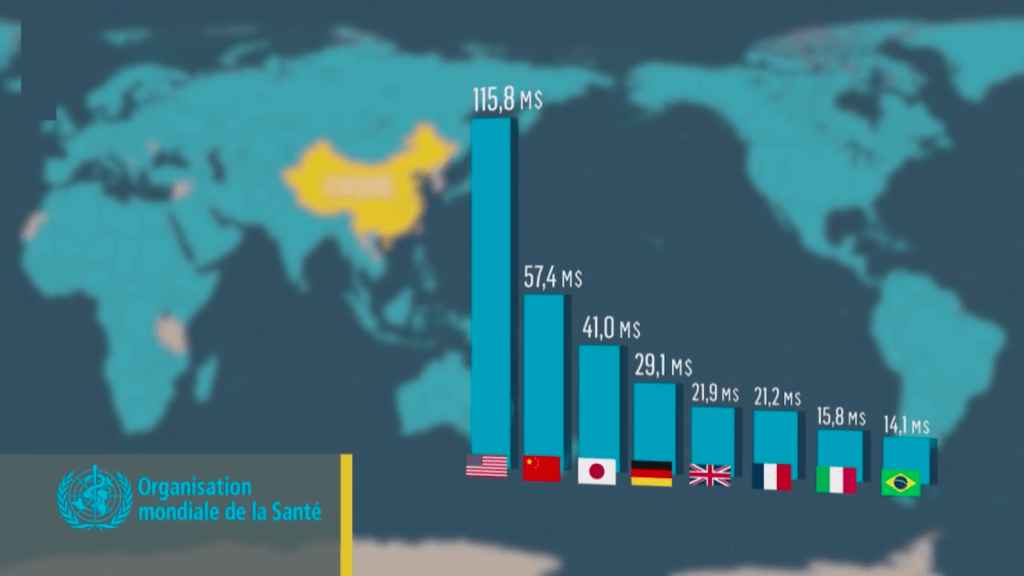

La Chine est de plus en plus présente dans les organisations internationales comme l’Organisation Mondiale de la Santé dont elle pourrait devenir le premier État contributeur si les États-Unis confirmaient le retrait voulu par Donald Trump. (Les informations de cet article datent d’octobre 2020)

Voilà pour cet état des lieux des routes de la soie, projet phare de la Chine du XXIe siècle qui place ses pions sur tous les continents et dans tous les domaines. Sauf qu’aujourd’hui, Xi Jinping rencontre des difficultés. Pékin, pour la 1re fois depuis des décennies, a renoncé à se fixer un objectif de croissance en 2020, reconnaissant que le redémarrage de son économie après la crise du coronavirus sera un processus lent et difficile.

Pour cet article, on s’est appuyé sur cet ouvrage dirigé par F. Lasserre: Les Nouvelles Routes de la Soie. (Disponible dans la bibliothèque de ce site).

Merci et bonne recherche!

Ravi de vous retrouver pour cet article.

Cette photo prise en Afrique montre un équipement très courant là-bas : des panneaux solaires associés à une batterie. Ces kits permettent à des habitants de villages non reliés au réseau électrique de s’éclairer, charger leurs téléphones, aller sur Internet…

Pour les plus optimistes, l’abyssal chantier de l’électrification du continent africain pourrait être résolu par la théorie dite du « saute-mouton » : l’Afrique passerait à l’étape des énergies renouvelables, sans passer par celle des lignes électriques. D’ici là, les inégalités d’accès à l’électricité restent flagrantes. Regardez comment!

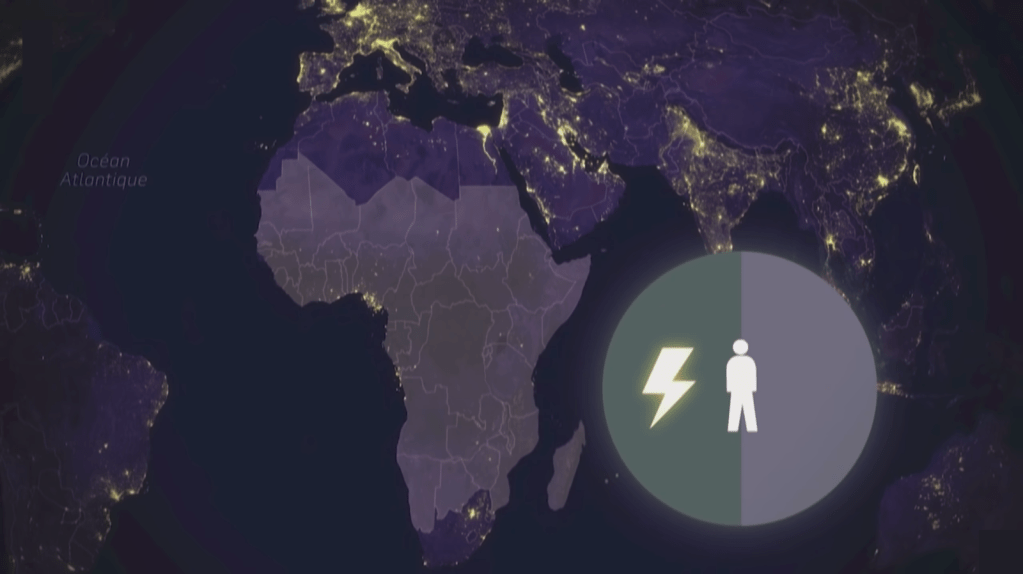

La nuit en Afrique, les lumières de la ville ne scintillent pas pour tous. Regardons ces images de la NASA qui montrent les lumières artificielles la nuit. L’Afrique est le continent le moins électrifié de la planète.

Les populations d’Afrique du Nord sont presque toutes reliées à un réseau national, mais en Afrique subsaharienne, sauf en Afrique du Sud, la moitié de la population n’a accès à aucun service électrique.

Un sous-équipement d’autant plus frappant que d’autres réseaux se sont développés très rapidement, comme la téléphonie mobile: 80% de la population est équipée.

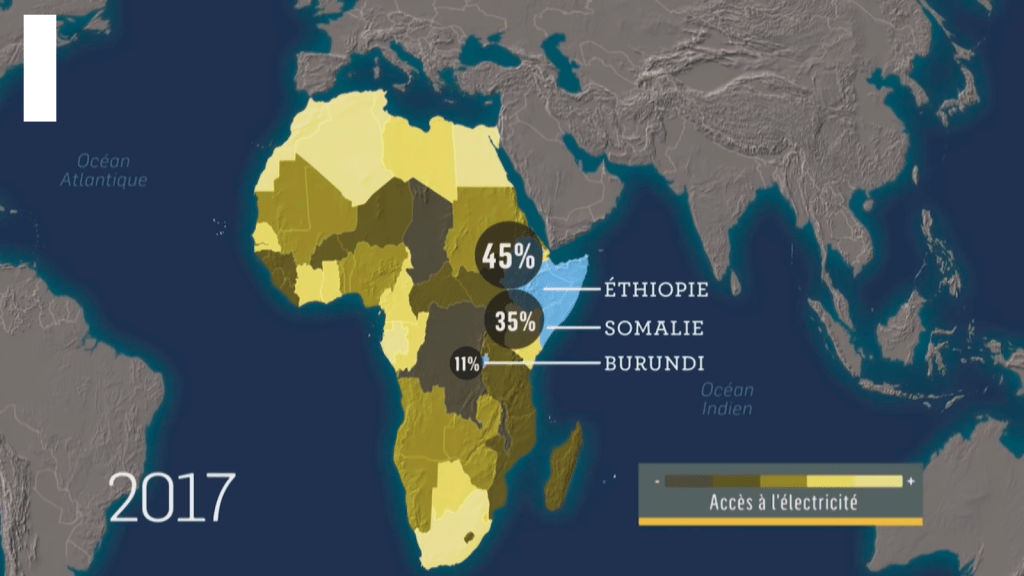

Le nombre de foyers possédant l’électricité a largement augmenté entre 1990 et aujourd’hui, mais il reste encore nettement inférieur à la moyenne mondiale. Seuls 45% des foyers éthiopiens possèdent l’électricité. 35% en Somalie, ou 11% au Burundi où seulement 2 villes, Bujumbura et Gitega, sont pourvues d’un réseau municipal.

La consommation électrique est en moyenne de 500 kWh par personne en Afrique subsaharienne, alors qu’elle atteint 4 000 kWh en Chine, 6 000 en Europe, 13 000 aux Etats-Unis, et 15 000 au Canada ou au Qatar.

Or, l’accès à l’énergie électrique est fortement corrélé au développement économique. On voit ici que les pays les moins électrifiés sont aussi ceux où les populations en situation d’extrême pauvreté sont les plus nombreuses. Cette corrélation s’explique par l’alimentation nécessaire au fonctionnement des machines de production, mais aussi par la capacité à s’éclairer après le coucher du soleil, et donc à augmenter le temps consacré aux activités productives. L’accès à l’électricité permet également le fonctionnement des centres de soins, le respect de la chaîne du froid. Il facilite enfin l’accès à l’information et l’éducation, et simplifie la vie ménagère.

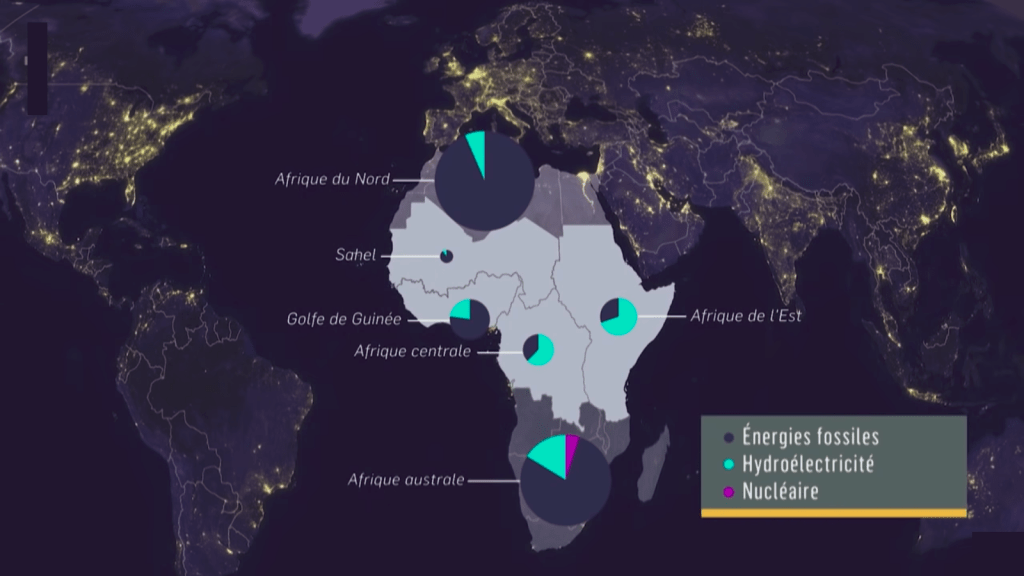

Quant aux capacités de production électrique, les pays d’Afrique du Nord et d’Afrique australe ont des capacités de production proches des moyennes mondiales, basées surtout sur les énergies fossiles, et pour une petite part sur le nucléaire en Afrique du Sud. Les autres pays de l’Afrique subsaharienne ont des capacités plus limitées et dépendent davantage de l’hydroélectricité.

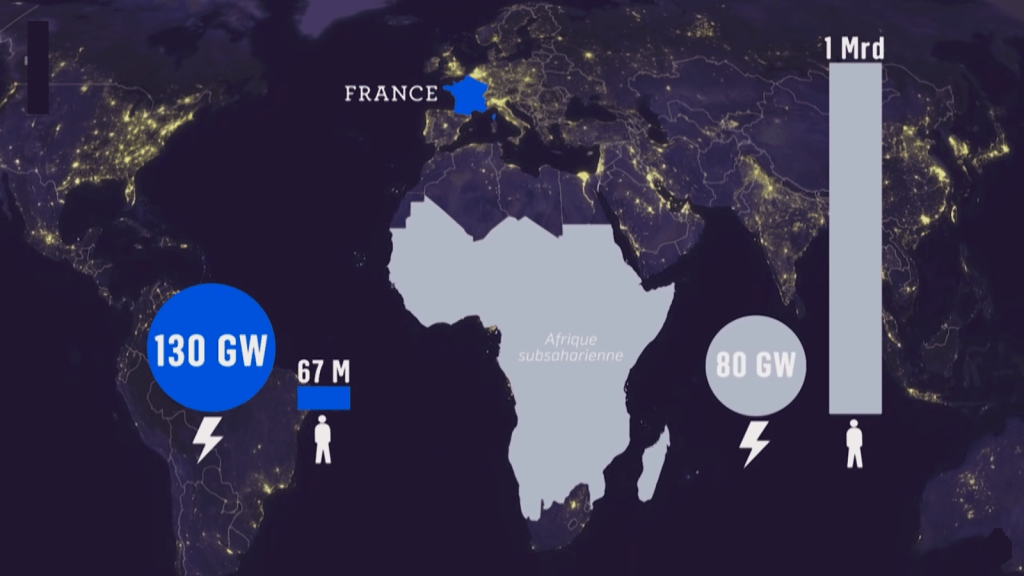

Si l’on exclut le cas sud-africain, 80 gigawatts peuvent être produits par les centrales subsahariennes, pour un milliard d’habitants, alors que la France, par exemple, a une capacité maximale de 130 GW pour 67 millions d’habitants.

Comme l’illustre cette photo, la situation énergétique de l’Afrique subsaharienne reflète la difficulté des Etats post-coloniaux à porter de grands projets d’aménagement du territoire.

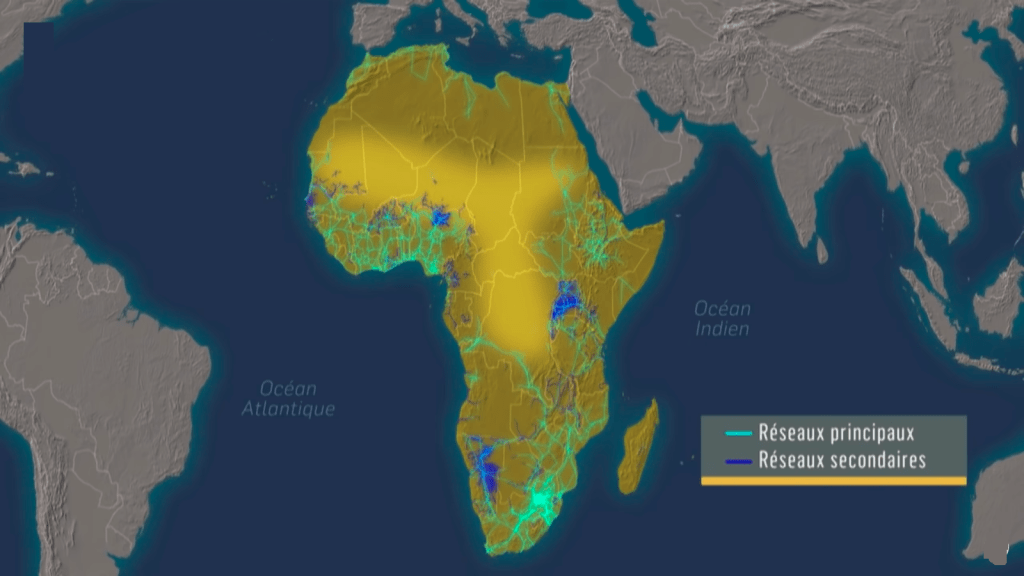

Les réseaux électriques, principaux et secondaires, se sont focalisés sur les capitales, centres névralgiques des nouveaux pouvoirs, au détriment des zones rurales. L’immensité des territoires de la zone sahélienne et d’Afrique centrale rend, qui plus est, très coûteux le maillage du territoire. Alors que 63% des Africains vivent en dehors des villes, moins de 10% du territoire est couvert par les réseaux de distribution.

Dans les grandes agglomérations, l’extension des réseaux est facilitée mais est moins rapide que l’accroissement de la population. Dans les bidonvilles des grandes villes d’Afrique subsaharienne, moins de 10% de la population dispose d’un raccordement au réseau électrique.

Cette pénurie énergétique est accentuée par de nombreuses coupures de courant. Plus de 25 par mois au Nigeria.

Pour pallier le déficit des réseaux nationaux, ce sont souvent des solutions individuelles qui prévalent. Plus de la moitié des ménages nigérians possèdent un groupe électrogène. Ils fourniraient à eux seuls plus de 10 GW contre 6 GW disponibles via le réseau centralisé. C’est un cercle vicieux qui se met en place. Les populations se détournent des réseaux nationaux existants. Les factures impayées et les raccordements sauvages aggravent d’autant le déficit des entreprises électriques qui peinent à investir pour l’entretien et le développement du réseau.

Dans la zone subsaharienne, seuls les Seychelles et l’Ouganda parviennent à l’équilibre financier de leurs compagnies électriques. La moitié des pays de la zone couvrent à peine leurs frais de fonctionnement. Et les autres, leurs compagnies électriques sont en déficit. Paradoxe : les populations qui ne sont pas raccordées aux réseaux nationaux dépensent souvent plus d’argent pour leur énergie que les populations raccordées, du fait de l’achat de kérosène ou de piles.

La situation électrique de l’Afrique illustre bien le dilemme entre des projets pharaoniques portés par les Etats et qui peinent à se concrétiser, et des solutions alternatives individuelles qui se déploient rapidement. Et il existe plusieurs scénarios. Nucléaire, hydroélectricité, énergie solaire, les ressources ne manquent pas.

Commençons par parler de l’énergie nucléaire. L’Afrique du Sud est le seul pays à posséder des réacteurs sur le continent. Mais le Ghana, le Kenya, le Niger, le Nigeria et le Soudan ont tous fait part à l’Agence internationale de l’énergie atomique de leur volonté de développer l’énergie nucléaire, et envisagent de signer des accords avec des entreprises chinoises, russes, canadiennes, françaises, coréennes. Malgré les risques liés au nucléaire, cette énergie est d’autant plus attractive que l’Afrique possède près de 20% des réserves mondiales d’uranium, principalement situées en Afrique du Sud, en Namibie et au Niger.

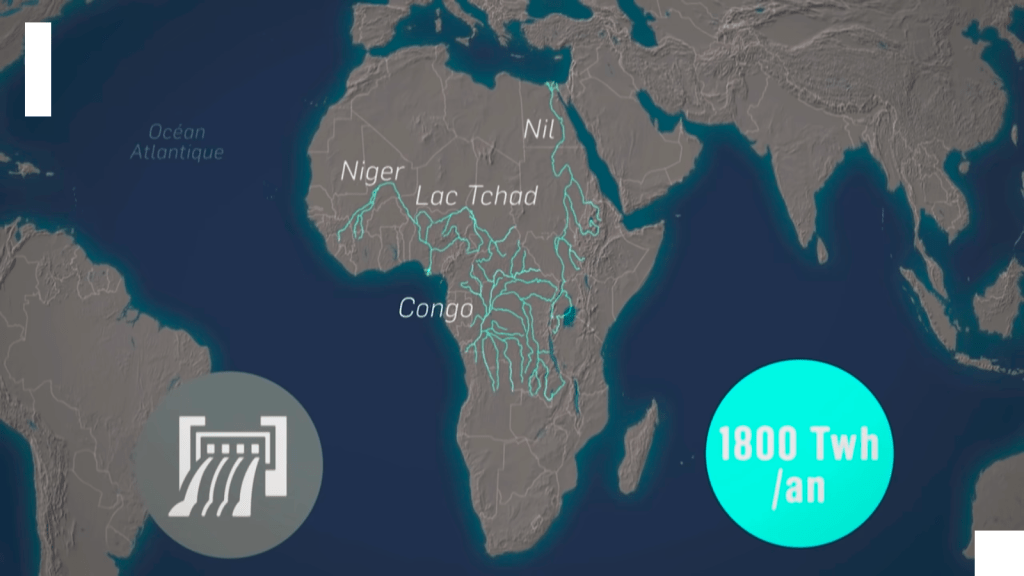

L’hydroélectricité représente aussi un potentiel énergétique colossal. Le Nil, le Congo, le lac Tchad et ses affluents, et le fleuve Niger sont les 4 grands bassins hydrologiques de l’Afrique. Les cours d’eau pourraient produire 1 800 térawatts-heure chaque année, selon l’Agence internationale de l’énergie, et couvrir à eux seuls la plupart des besoins du continent.

En République démocratique du Congo, dont 99% de l’électricité provient de barrages existants, le projet Inga prévoit d’ajouter aux centrales déjà existantes un nouveau barrage d’une capacité de 42 GW, le Grand Inga, ce qui en ferait le générateur hydroélectrique le plus puissant au monde. Il pourrait fournir de l’électricité jusqu’en Egypte, en Namibie et en Afrique du Sud. Mais le lancement de ce projet pharaonique qui reviendrait à 80 milliards de dollars est constamment retardé. Aux problèmes techniques s’ajoute l’instabilité politique de la RDC qui décourage les investissements étrangers.

En Ethiopie, le remplissage du barrage Renaissance, sur le Nil bleu, a, lui, déjà commencé. Cela engendre de vives tensions avec l’Egypte, en aval, dont l’agriculture dépend des eaux du Nil. L’Egypte exige que le réservoir soit rempli très progressivement, sur 12 ans, alors que l’Ethiopie, elle, souhaite exploiter au plus tôt ses pleines capacités et le remplir en 4 ans pour qu’il fournisse de l’électricité à 50 millions d’Ethiopiens.

Et c’est bien sûr l’énergie solaire qui présente le potentiel le plus considérable et est encore très largement sous-exploité. La région subsaharienne est parmi les plus irradiées au monde. La plupart des pays de la région a une capacité supérieure à 2000kWh/m2/an, soit presque 2 fois plus que l’Allemagne. Or le parc photovoltaïque allemand a une capacité de 49 GW contre seulement 4,5 pour l’Afrique subsaharienne.

De grands projets de centrales photovoltaïques sont à l’étude ou déjà en service, comme celle de Garissa au Kenya. Mais là encore, le déploiement de l’énergie solaire centralisée est limité par la capacité des réseaux à distribuer l’électricité produite. Le solaire et l’éolien représentent seulement 2% du mix électrique de la région.

Pour les énergies renouvelables aussi, des solutions locales ou individuelles suppléent les faiblesses des infrastructures nationales et continentales. Ainsi, le marché des kits solaires se développe rapidement dans les zones rurales. Ces systèmes individuels permettent d’alimenter de petits appareils électriques. Via un téléphone portable, le client achète des « jours lumière », et rembourse progressivement l’achat du matériel selon un principe de leasing. Au Kenya, un million de ces kits ont été vendus au 2d semestre 2019, et en Ethiopie, plus de 700 000.

Vous le voyez sur cette carte proposée par l’Agence internationale de l’énergie, 3 axes se profilent donc pour électrifier l’Afrique subsaharienne:

- en bleu, l’extension des réseaux centralisés vers des zones urbaines et de productions industrielles,

- en orange, des mini-réseaux autonomes alimentés par des petites centrales,

- et en vert, des générateurs individuels pour les populations les plus isolées.

Cette dernière décennie, les bonnes volontés pour électrifier l’Afrique n’ont pas manqué. On rappellera l’objectif de développement durable numéro 7 de l’ONU qui vise l’accès universel à une électricité durable et abordable d’ici à 2030. Il est certain que le marché africain du solaire photovoltaïque a de beaux jours devant lui et que les investissements s’y font à un rythme effréné. Si on ne peut nier que l’électrification du continent progresse, ces progrès sont lents, et l’Afrique subsaharienne semble rester inexorablement dans l’ombre.

« Gestion des déchets et production d’électricité en Afrique », c’est le titre d’une étude de l’IFRI, à retrouver sur le site de l’IFRI.

Merci à vous et bonne recherche!

Merci d’être sur cette page. Nous démarrons cet article à Paris, sur les Champs-Elysées, avec la photo du défilé militaire du 14 juillet, ou comment la célébration de la prise de la Bastille en 1789 est progressivement devenue fête militaire, notamment à partir de 1880, le président de l’époque, Jules Grévy, souhaitant mettre en scène le redressement de la France après sa défaite contre l’Allemagne.

« La France ne peut être la France sans la grandeur », a écrit le général de Gaulle dans ses « Mémoires de guerre ». Cette grandeur française est un thème récurrent dans les discours des candidats à l’élection présidentielle, et la figure du Général est souvent invoquée.

Nous avons donc voulu évaluer la juste place de la France dans le monde du XXIe siècle. Economie, militaire, diplomatie, « hard », « gold » et « soft power » : voici la France, entre puissance et peur du déclin.

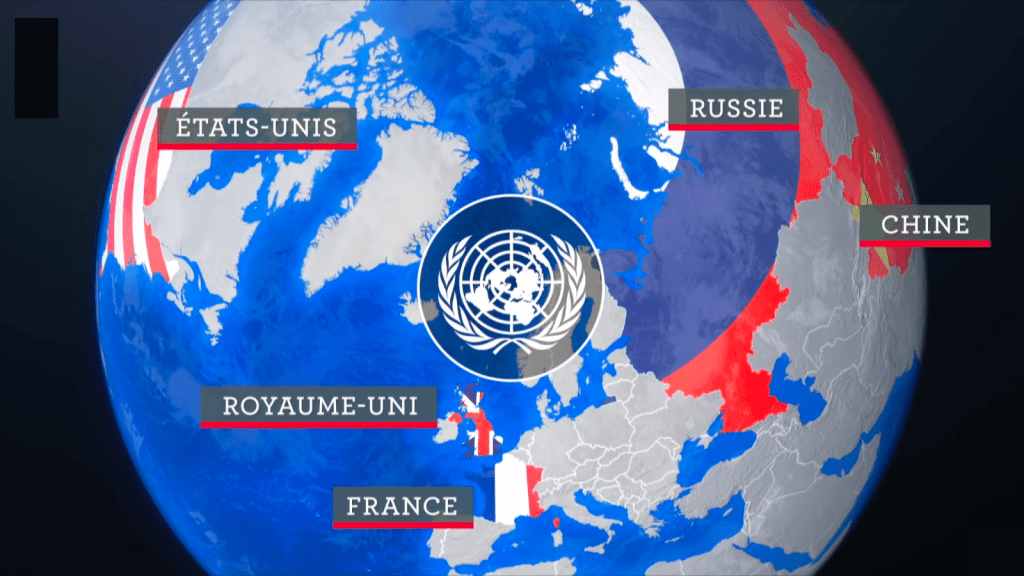

Depuis la fin de la 2de Guerre mondiale, la France est parvenue à maintenir son rang sur la scène internationale. Elle est l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, comme les USA, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni.

Comme ses 4 partenaires, elle dispose de l’arme nucléaire, d’où une place prépondérante dans la géopolitique mondiale, même si, avec 67 millions d’habitants, la France pèse peu face au 1,4 milliard de Chinois ou face aux 332 millions d’Américains.

Si l’on regarde le PIB à présent, la France est également loin derrière les Etats-Unis ou la Chine, mais elle se classe tout de même en 7e place, derrière l’Allemagne, 4e, le Royaume-Uni et l’Inde.

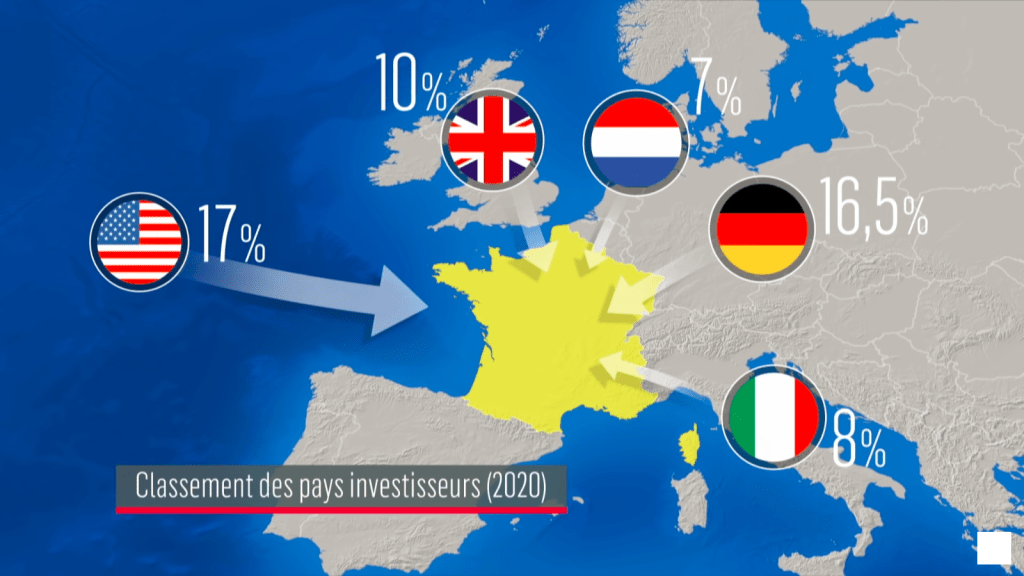

La France, c’est aussi une économie qui continue d’attirer, avec dans le top 5 des pays investisseurs: les Etats-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et les Pays-Bas.

Autre caractéristique de l’économie française, sa dette. La dette publique française a atteint 115% du PIB en 2020, là où l’Allemagne est parvenue à rester sous la barre des 70%.

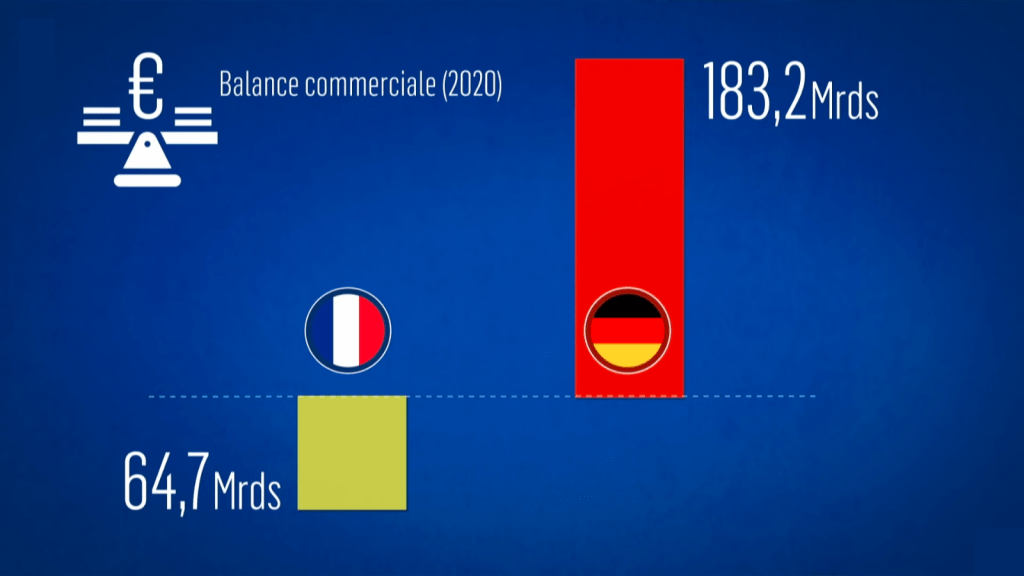

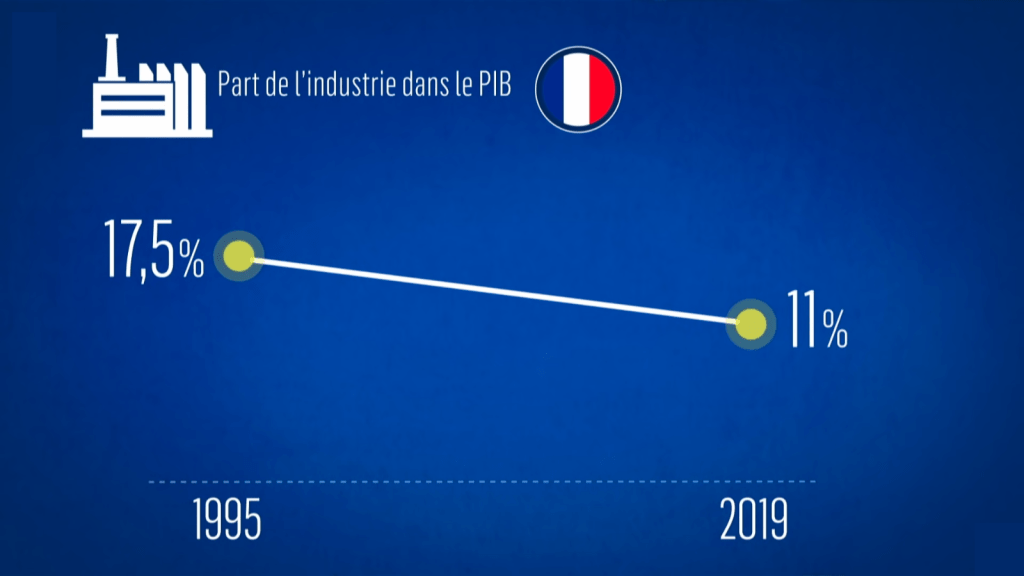

Berlin fait également mieux que Paris en termes de balance commerciale. La France a accusé en 2020 un déficit de 64,7 milliards d’euros, là où l’Allemagne est parvenue à un excédent de 183,2 milliards. Un déficit commercial qui s’accumule depuis 20 ans, et qui s’explique en partie par le recul du secteur industriel, qui est passé de 17,5% du PIB en 1995 à seulement 11% en 2019.

La France reste pourtant une puissance industrielle dans des secteurs clés comme l’automobile, l’agroalimentaire, le BTP, l’aéronautique, avec Airbus, ou encore l’énergie.

Avec ses 56 réacteurs en activité, la France est ainsi une grande puissance nucléaire civile. Cette dynamique industrielle hexagonale s’appuie sur les 54 pôles de compétitivité lancés en 2004, qui permettent de favoriser l’innovation dans des secteurs spécialisés, comme c’est le cas pour la Cosmetic Valley, située entre Chartres et Orléans.

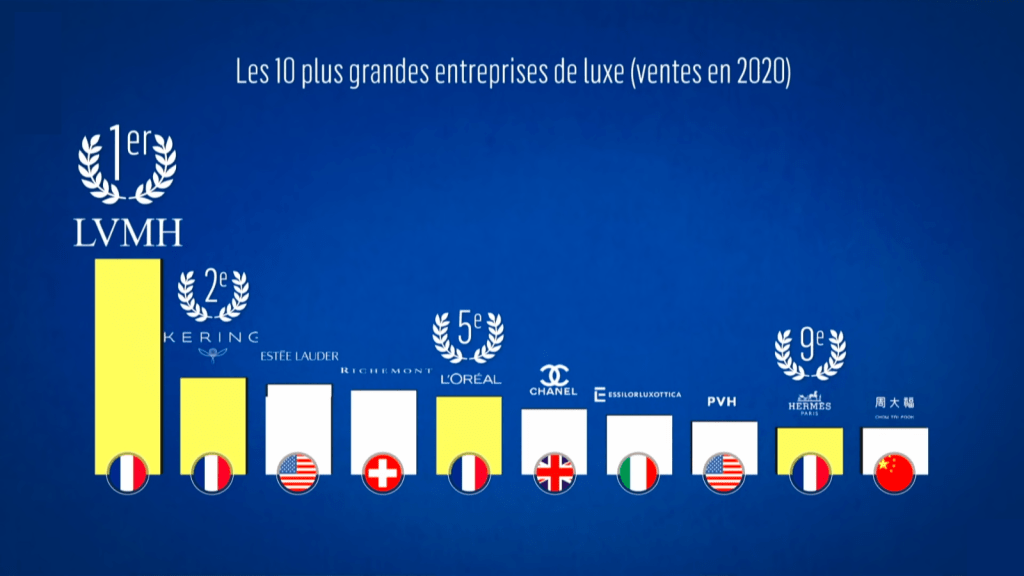

Le marché du luxe français se porte très bien. 4 groupes tricolores figurent dans le top 10 des plus grandes entreprises mondiales du secteur. LVMH arrive en tête, puis Kering, 2e, L’Oréal, 5e, ou encore Hermès, à la 9e place.

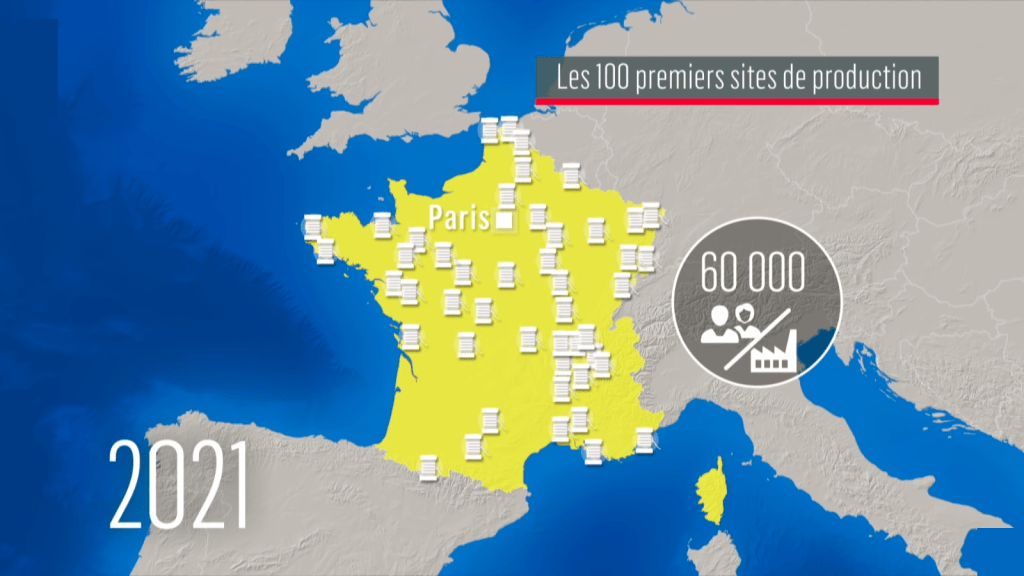

Mais à côté du très haut de gamme, l’industrie textile est en déclin en France, notamment dans la région historique des Hauts-de-France. En 2021, le textile regroupe encore 2 150 entreprises, qui emploient plus de 60 000 personnes, mais en 30 ans, ses effectifs ont été divisés par 7.

En réalité, l’économie française est aujourd’hui dominée par le secteur des services, qui représente 80% du PIB. Aux côtés des leaders mondiaux dans le domaine de la banque, des assurances ou de la grande distribution, on trouve le tourisme, qui représente 10% du PIB. Le climat océanique hexagonal, si apprécié des touristes, est également favorable à l’agriculture française, qui représente 3,6% du PIB et 5,6% de l’emploi, et fait ainsi de la France la 1re puissance agricole européenne et le 6e exportateur mondial.

Enfin, territorialement, la France a un atout majeur : elle est bien plus vaste que le seul Hexagone, Corse comprise. En plus de ses 5 départements et régions d’outre-mer, avec la Réunion et Mayotte dans l’océan Indien, mais aussi la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, la France est également souveraine sur des collectivités comme St-Pierre-et-Miquelon, St-Barthélémy et St-Martin, mais aussi dans le Pacifique, avec la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et bien sûr la Nouvelle-Calédonie qui, en décembre 2021, a voté contre l’indépendance.

A ces territoires, on peut ajouter les zones dédiées à la science que sont les Terres australes et antarctiques française. La France possède ainsi le 2e plus vaste domaine maritime au monde, après les Etats-Unis.

La France dispose donc d’atouts considérables, diplomatiques, militaires, économiques ou scientifiques, qui lui permettent de jouer un rôle important sur la scène internationale, mais cette place est menacée par la montée en puissance de nouveaux acteurs : Chine, Inde, notamment.

Pour continuer de peser dans ce monde multipolaire, la France compte sur l’Union européenne. Regardons!

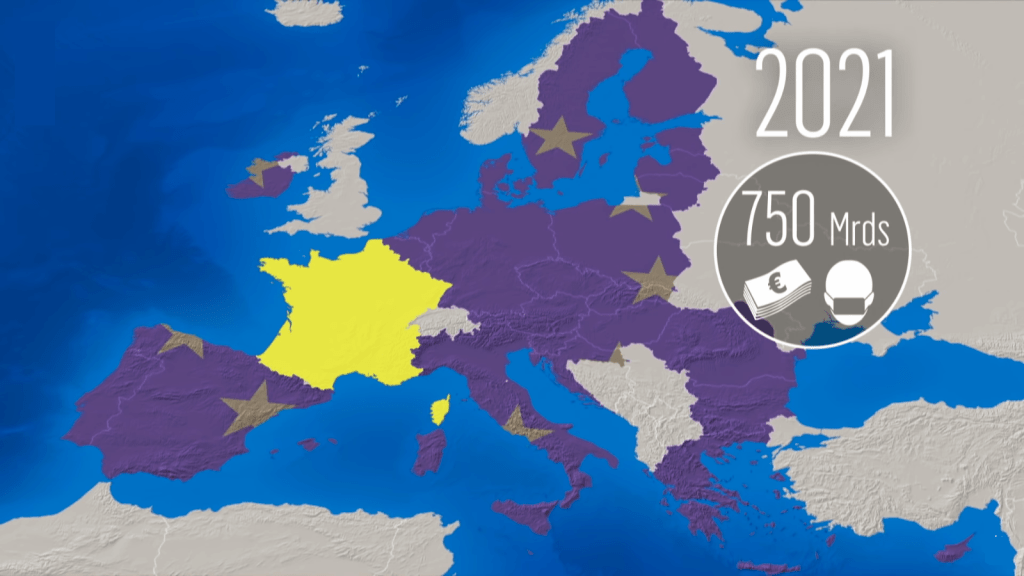

La France exerce actuellement la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. L’Union est une nécessité pour la France, qui y fait 54% de ses échanges. La présidence Macron a plaidé en 2021 pour une plus grande intégration économique avec le plan de relance post-Covid-19 de 750 milliards d’euros, un mécanisme de soutien historique, rendu possible par l’intensité du dialogue entre Paris et Berlin. La France plaide aussi en faveur d’une Europe autonome au niveau stratégique, en termes technologiques comme militaires.

Voyons justement comment la France se positionne militairement dans le monde! Aux bases situées dans l’Hexagone et en outre-mer s’ajoutent des bases situées en Afrique et aux Emirats arabes unis, ainsi qu’un déploiement maritime en Atlantique Nord, dans le golfe de Guinée et dans l’océan Indien. S’agissant de la marine de guerre, la France se place au 7e rang en termes de tonnage, et elle est l’une des 5 flottes mondiales à disposer d’une dissuasion nucléaire embarquée permanente. En 2020, l’armée française comptait 205 700 personnels militaires, dont 30 000 étaient déployés en opération, avec 400 militaires dans les pays baltes dans le cadre de l’OTAN, 720 casques bleus, notamment au Liban, en RDC ou en République centrafricaine, 600 militaires pour l’opération Chammal en Syrie et en Irak, et 5 100 soldats dans le cadre de Barkhane, répartis entre la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso le Niger et le Tchad.

Un dispositif militaire qui a été revu à la baisse par le président Macron à partir de juillet 2021, avec la fermeture de 3 bases dans le nord du Mali, à Tessalit, Kidal et Tombouctou.

Puis en février 2022, soit 9 ans après le début de l’opération Serval pour repousser les forces djihadistes, Paris a confirmé le désengagement progressif des forces françaises installées au Mali. Car la présence française en Afrique est remise en cause par de nombreux acteurs, qui entendent bien prendre le relais des anciennes puissances coloniales.

Ainsi les Chinois ont des accords militaires avec 6 pays d’Afrique. On peut ajouter à cela les manoeuvres russes, qui ont déployé des mercenaires du groupe Wagner en République centrafricaine, en Libye, au Soudan, au Mozambique, et qui, début 2022, étaient en déploiement au Mali.

En 2021, c’est aussi et surtout dans la zone indo-pacifique que la France veut convaincre qu’elle demeure une puissance mondiale. Face à l’émergence des géants chinois et indien, elle a commencé à se rapprocher de l’Inde et de l’Australie dans les années 2000 pour tenter de construire un axe stratégique Paris-New Dehli-Canberra.

Mais la crise diplomatique déclenchée en septembre 2021 par la création de l’alliance AUKUS entre Washington, Canberra et Londres contre Pékin, et l’annulation du contrat de livraison à l’Australie de 12 sous-marins français a bouleversé la donne régionale et les ambitions de Paris. Car l’Indo-Pacifique abrite 93% de la zone économique exclusive française, et 1,6 million de ressortissants, répartis dans les divers territoires d’outre-mer. Un rapprochement avec l’Inde est toujours envisagé. Dehli a ainsi acquis 36 avions de combat Rafale du groupe Dassault en 2016, pour un montant de 7,87 milliards d’euros, et Paris compte sur le renforcement de partenariats déjà engagés avec le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam ou l’Indonésie pour tirer son épingle du jeu.

La France est sans doute devenue, comme le disait Giscard d’Estaing, « une grande puissance moyenne de rayonnement mondial ». Atouts militaires et diplomatiques, dynamisme économique plus fragile, influence culturelle et linguistique encore bien réelle : la France dispose toujours des attributs de la puissance, mais doit désormais, dans un monde multipolaire, compter sur l’Union européenne et sur le multilatéralisme pour continuer de peser.

Enfin la France a un handicap qui lui est propre : une défiance envers les institutions et une peur de l’avenir bien plus élevée que dans les autres pays européens de niveau économique comparable.

Pour aller plus loin, cet ouvrage collectif, qui revient également sur ce penchant très français pour l’autodénigrement. (voir la biblithèque de ce site)

Le blé : un enjeu de food power

Bienvenue dans ce nouvel article. Cette photo, datant de 2009, montre Vladimir Poutine visitant une exploitation agricole dans la région de Krasnodar, l’une des plus chaudes de Russie, disposant des terres parmi les plus fertiles du pays. Si Poutine pose dans ce champ, c’est qu’il a fait du blé une arme géopolitique.

Après le « soft power » et ses guerres d’influence via la culture et l’information, voici donc le « food power », l’arme alimentaire. Le blé, céréale essentielle, a de tout temps été un outil de puissance, des Grecs de l’Antiquité aux Allemands du nazisme, sans oublier le plan Marshall des Américains après 1945. Voyons comment le blé contribue à redonner de la puissance à l’ex-URSS. Sortons nos cartes!!!

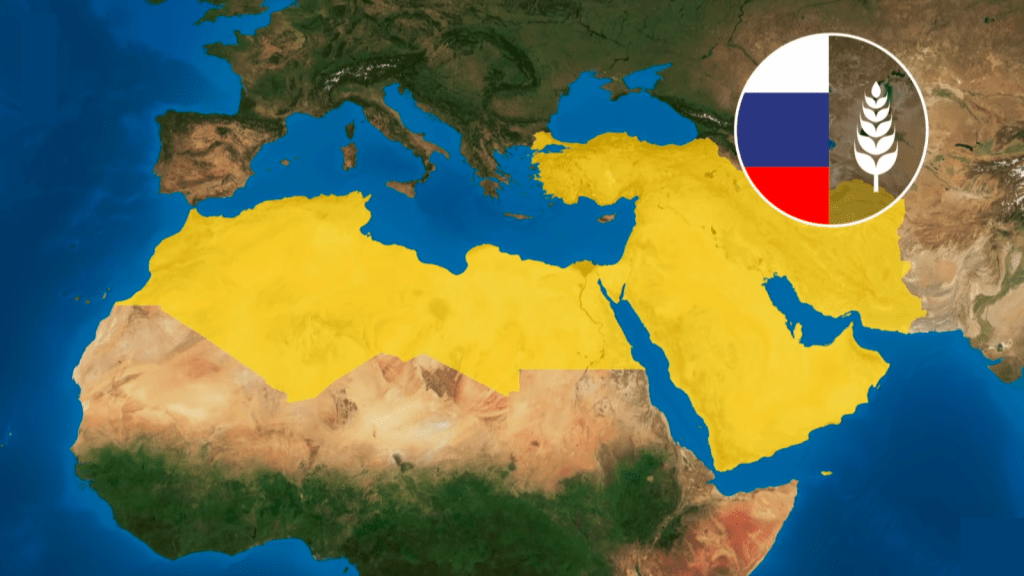

La production de blé est inégalement répartie sur le globe, restant concentrée dans très peu de pays. 85% de la production mondiale proviennent de 10 puissances, dont les Etats-Unis, la Russie, l’Union européenne, la Chine, situées en majorité dans l’hémisphère Nord.

En parallèle, de nombreux Etats dépendent de leurs importations pour nourrir leurs populations, comme en Afrique du Nord, l’Egypte et l’Algérie, et globalement tout le sud du bassin méditerranéen.

Ce décalage Nord-Sud met le blé au coeur d’enjeux stratégiques majeurs, et ce depuis des siècles, comme nous allons le voir.

Durant l’Antiquité, le blé est déjà essentiel pour les Grecs. La cité d’Athènes, à la puissance navale et commerciale inégalée, connaît un grave problème : la production de blé est insuffisante pour nourrir une population qui atteint 250 000 habitants au Ve siècle av. J.-C. Pour éviter les révoltes, il faut s’approvisionner ailleurs : Sicile, Syrie, Egypte, et pourtours de la mer Noire deviennent les greniers à blé d’Athènes.

Autre exemple parmi ces régimes dont les ambitions de puissance exigent de sécuriser l’approvisionnement en blé : le Troisième Reich. Les nazis ont l’idée de conquérir des terres pour nourrir le peuple et notamment les soldats. L’opération Barbarossa, en 1941, en est l’illustration. En attaquant l’Union soviétique, Hitler vise autant les matières premières que Moscou. Objectif : les mines de charbon du Donbass, mais surtout l’Ukraine et son blé.

Le blé comme socle des Etats pour asseoir leur puissance, c’est aussi ce que raconte l’Amérique de la guerre froide. En 1945, les Etats-Unis sont devenus un géant agricole, grâce à leur plaine céréalière. Ils commencent à exporter leur surplus de blé. Washington comprend vite que le blé peut servir ses intérêts dans la rivalité Est-Ouest naissante. Dans cette lutte d’influence, l’aide alimentaire va servir à freiner l’expansion soviétique. Durant la guerre froide, l’exportation du blé a permis d’accompagner le déploiement militaire américain d’Asie du Sud au Moyen-Orient, et en Europe via le plan Marshall, où l’aide alimentaire renforcera la cohésion des alliés des Etats-Unis. Une réussite qui va pousser l’Europe à redevenir une puissance agricole.

Et la France ? Après la Seconde Guerre mondiale, l’agriculture est exsangue. Paris doit importer les 2/3 du blé. Le plan Marshall, puis la PAC, politique agricole commune, permettent de rebâtir une agriculture plus moderne et plus productiviste. Dès la fin des Trente Glorieuses, l’autosuffisance est atteinte, grâce à la Beauce, principal grenier à blé. La France devient exportatrice.

Alors, en 2022, où en est le continent européen ? France et Allemagne sont en tête. Avec 13,4 millions de tonnes par an vendues à l’étranger, la France exporte 50% de sa production, en Afrique du Nord et en Chine surtout, étant l’un des rares pays contribuant à la sécurité alimentaire mondiale.

Ce marché du blé est donc dominé par l’Occident depuis 1945. Mais l’Union européenne et les Etats-Unis sont détrônés par la Russie, acteur clé de cette géopolitique du blé.

En moins de 20 ans, la Russie a pris la tête du classement mondial d’exportation de blé. Une 1re place que la Russie doit à ses terres noires du sud-ouest, réinvesties sur le plan agricole après le démantèlement des fermes collectivistes, kolkhozes et sovkhozes. Plus à l’est, avec le changement climatique, le dégel de la Sibérie pourrait élargir la surface agricole russe. Faisant de l’agriculture un atout de puissance, Vladimir Poutine a rêvé de créer une OPEP du blé avec l’Ukraine et le Kazakhstan, pour renforcer leur poids. A eux trois, ils représentent 20% des exportations mondiales de blé. Mais la crise russo-ukrainienne a éloigné cette perspective.

Alors, comment la Russie de Poutine utilise ses exportations de blé pour étendre son influence géopolitique ? Elle exporte son blé notamment en Egypte, en Libye, en Turquie, en Iran, mais aussi en Syrie. En 2016, Poutine a volé au secours de son allié Bachar el-Assad. En plus d’une couverture aérienne, il lui a offert du blé en quantité. Objectif : fournir en pain la population des zones contrôlées par le gouvernement el-Assad.

D’ailleurs, dans la guerre en Syrie, un enjeu majeur est méconnu : le contrôle des terres agricoles. Moins médiatique que l’or noir, le contrôle du blé a été crucial dans l’implantation de l’Etat islamique, dans les régions céréalières du nord-est de la Syrie et du nord de l’Irak. Pour Daech, le blé a été une arme de guerre. En 2015, il lui rapporte 200 millions de dollars, soit 12% du budget de l’organisation terroriste. Derrière le pétrole, qui représente 25% de ses ressources financières.

Restons au Moyen-Orient, jusqu’à l’Afrique du Nord. Avec 30 millions de tonnes par an achetées à l’étranger, c’est la région du monde qui importe le plus de blé. L’Egypte, l’Algérie et le Maroc sont les pays les plus dépendants de ces importations, d’où leur grande vulnérabilité. Ici comme au Moyen-Orient, l’eau est rare, les terres fertiles aussi, et la poussée démographique est forte. De 139 millions d’habitants en 1961 à 500 millions aujourd’hui. Les besoins alimentaires en produits agricoles ont été multipliés par 6 depuis les années 60. Aussi, dans ce Moyen-Orient, le blé agit en détonateur quand il vient à manquer ou que son prix explose. Souvenons-nous des printemps arabes en 2011. En 2010, les prix du blé avaient flambé : près de 300 euros la tonne.

Ceci a joué dans les soulèvements de 2011, en décuplant le rejet de l’autoritarisme et de la corruption des pouvoirs en place. Aujourd’hui, cette région importe majoritairement du blé de Russie.

En Algérie, la France et la Russie se livrent une intense bataille. La France y perd des parts de marché, passant de 5,6 millions en 2019 à 1,85 million de tonnes de blé en 2020, soit une baisse de plus de 60%. Le blé français subit désormais la concurrence des céréales russes, moins chères et de bonne qualité. En diversifiant ses importations, Alger veut s’émanciper de l’ancien colonisateur, qui avait beaucoup augmenté la production de blé à l’époque de l’Algérie française.

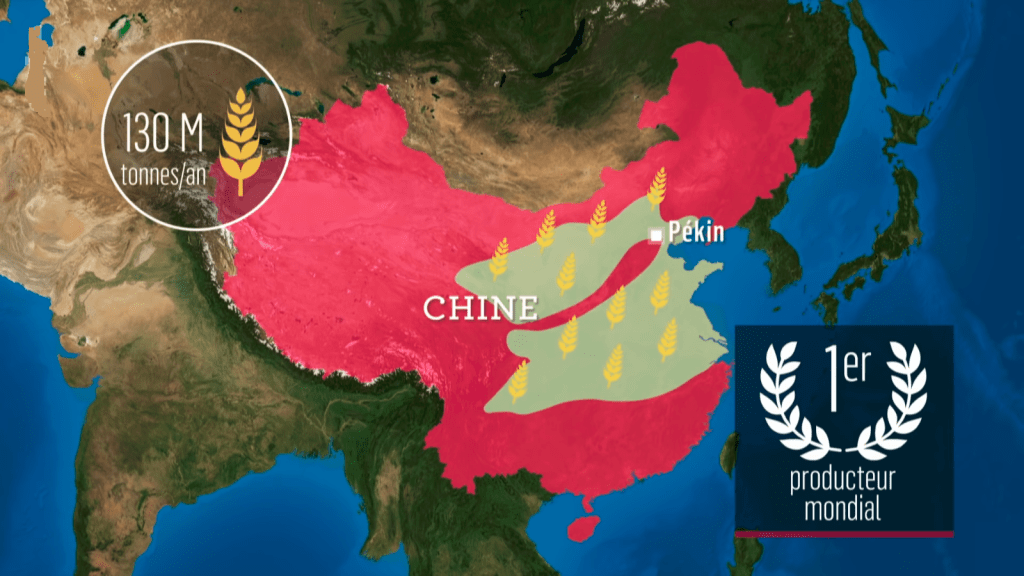

Pour terminer, intéressons-nous à la Chine. Avec 130 millions de tonnes par an, c’est le premier producteur mondial de blé. Le projet de puissance de Xi Jinping exige de sécuriser l’approvisionnement alimentaire. Mais cet objectif d’autosuffisance est de plus en plus inatteignable. En cause, l’explosion de consommation de blé des Chinois, dont le régime alimentaire s’est occidentalisé.

Pékin achète des céréales au Canada, à l’Union européenne, à l’Ukraine, ou à la Russie. Cette année, elle a importé 10 millions de tonnes de blé pour nourrir sa population, contribuant à la flambée des cours.

Fin de ce tour du monde du blé, céréale cruciale, devenue arme de « food power ». Le blé intéresse aussi les boursicoteurs, avec un marché volatil. Ainsi, la valeur du blé peut fluctuer du simple au double. Et beaucoup d’agriculteurs surveillent autant leurs champs que la bourse.

L’explosion de la bulle Internet au début du XXIe siècle a poussé le monde de la finance vers des valeurs traditionnelles, comme les céréales. Le blé est entré dans l’économie de marché, pour le meilleur et le pire.

L’article a été préparé à l’aide de « Terres, pouvoirs et conflits » livre de Pierre Blanc. (Disponible sur la bibiothèque de ce site)

MOI

Monde 2022: fragiles démocraties ?

Merci de vous retrouver sur cette page pour cet article concernant la démocratie. Démarrons avec cette image du 1er mars 2022, les eurodéputés n’oublieront pas l’intervention poignante en visioconférence de Volodymyr Zelensky le dirigeant ukrainien rappelant aux européens quelques jours après le début de l’offensive russe sur l’Ukraine qu’il s’agissait d’une guerre pour défendre la démocratie, le droit, les libertés, une guerre qui par conséquent devrait concerner est impliquer le monde entier.

Alors bien sûr avant que ne démarre cette guerre, on ne pouvait pas dire de la démocratie ukrainienne qu’elle était une démocratie parfaite à cause du maintien de certaines élites de l’ancien régime et de la corruption mais cette démocratie ukrainienne en devenir constituait déjà malgré tout un modèle alternatif précieux aux portes de la russie autocratique de Vladimir Poutine.

Alors précisément, on a voulu tenter un état des lieux de la démocratie dans le monde: face aux autocrates que pèsent les démocrates? pourquoi l’enjeu démocratique est il un enjeu crucial du monde qui vient ?

Sortons nos cartes …

En 2021 dans le monde selon the Economist Intelligence Unit on recense:

- 21 démocratie véritable: Canada Islande Norvège Suède ou Finlande.

- 53 démocraties défectueuses. Cette catégorie englobant des pays très différents, certains habituellement considérés comme véritablement démocratiques exemple le Portugal pénalisé par son faible taux d’adhésion à des partis (syndicats ou associations) ou encore par son fort taux d’abstention aux élections. Cette catégorie comprend aussi à l’autre bout du spectre des pays tels la Hongrie avec la démocratie illibérale de Viktor Orban qui impose un renforcement de l’état et une diminution des libertés.

- 34 trente quatre régimes dits hybrides qui partagent certaines caractéristiques avec les démocraties comme les élections mais bafouent l’état de droit et les libertés individuelles.

- 59 régimes autoritaires parmi lesquels la Russie où il n’y a pas d’opposition et où Vladimir Poutine a fait changer la constitution de façon à pouvoir se maintenir au pouvoir jusqu’en 2036. Depuis la guerre en ukraine, le terme de dictature est de nouveau utilisé pour qualifier l’état poutinien.

L’évolution de ces chiffres montre un vrai recul de la démocratie. Ainsi nous sommes passés de 8,4% de la population mondiale vivant dans des démocraties véritable en 2020 à 6,4% seulement 2021 est. Désormais 54,3 % de la population mondiale soit plus de la moitié de l’humanité vit dans des régimes autoritaires ou hybrides.

Nous vivons donc un moment de vulnérabilité démocratique après plusieurs décennies d’ascension de ce modèle. En effet, en remontant à la seconde guerre mondiale, on voit que celle ci marque en occident la victoire des démocraties contre le nazisme, un élan qui se poursuit dans la seconde moitié du 20e siècle d’abord en europe, Portugal et Grèce Espagne, les régimes autoritaires s’effondrent laissant place à des démocraties. Ensuite en Amérique du Sud, Argentine, Uruguay, Brésil puis en Asie, Philippines, Corée du Sud. Le modèle démocratique semble triompher entre 1988 et 1991 avec la fin de l’URSS: la constitution de nouveaux états en europe centrale et orientale qui adoptent pour la plupart les valeurs démocratiques de l’Union Européenne.

Toutefois les interventions américaines en 2001 en Afghanistan et en 2003 en Irak vont marquer l’échec de l’implantation de la démocratie par la force.

Autre désillusion démocratique: les printemps arabes. Si la chute de certains dictateurs tels Ben Ali en Tunisie, Kadhafi en Libye ou Moubarak en Egypte créé dans un premier temps l’espoir d’un événement démocratique, celui ci va être brisé par l’évolution politique de la région y compris en Tunisie après une première phase prometteuse de démocratisation.

Ce début de XXIème siècle marque donc l’arrêt de l’expansion des démocraties trente ans après leur triomphe marquée par la chute du mur de Berlin. Elles sont même dans une situation périlleuse d’une part à l’extérieur les tensions avec les régimes autoritaires ne sont pas sans rappeler la guerre froide, d’autre part le démocratie subissent des tensions intérieures et c’est ce qu’on va voir maintenant.

Car les démocraties sont par essence ouvertes à la contradiction, du coup elles peuvent être l’objet de critiques et de faiblesses. A cela s’ajoute le fait que les démocraties occidentales ont été fragilisées par un double mouvement de mondialisation et de désindustrialisation générateur d’un sentiment de déclin et de défiance populaire.

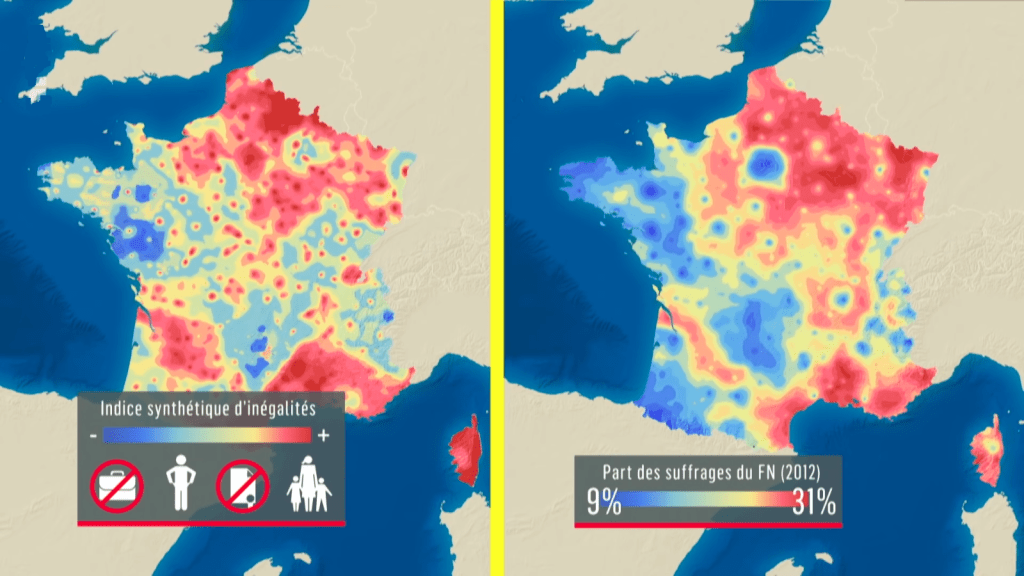

Regardez en France cette carte de 2013 qui présente un indice d’inégalités élaborée à partir de données compilant à parts égales chômage, pauvreté, absence de diplôme et familles monoparentales:

Regardez! Les zones en plus grande difficulé correspondent à celles du vote FN lors du premier tour de l’élection présidentielle de 2012.

Toujours en France, la défiance des peuples se manifeste aussi par l’abstention, laquelle contribue à fragiliser la démocratie.

En juin 2021, l’abstention lors des élections régionales atteint plus de 65%. A cela s’ajoute un sondage réalisé en octobre 2021 dans lequel 72% des français estiment que leur opinion n’est pas pris en compte par les dirigeants politiques. Ainsi, le mouvement des gilets jaunes en avait déjà été une illustration. La montée des extrêmes lors de l’élection présidentielle de 2022 en est une autre.

Cette radicalisation du débat public entraîne une légitimation croissante de la violence comme expression politique.

Le point culminant de cette violence à lui aux états unis avec l’invasion du Capitole le 6 janvier 2021 par les partisans de Donald Trump qui contestent l’élection de Joe Biden provoquant la mort de cinq personnes.

Les démocraties sont également menacées de l’intérieur par un risque de morcellement qui peut être le fait de mouvements séparatistes, d’ennemitié entre communautés religieuses ou de tensions autour de revendications communautaristes. Ainsi en Espagne, la volonté de sécession de la région catalogne a créé une crise institutionnelle autour de la question de la légalité d’un référendum d’autodétermination sans l’accord du reste du pays.

Evoquons maintenant un autre risque pour les démocraties: les circonstances exceptionnelles. Ainsi les attentats terroristes comme en France en 2015 ou plus récemment l’épidémie du Covid 19 dans le monde.

Dans ces situations, les gouvernements font face à une tension entre une demande impérieuse de sécurité et le respect des libertés. Une pandémie qui a aussi montré la rapidité avec laquelle les fake news et les théories complotistes se propagent par les réseaux sociaux, un phénomène d’autant plus inquiétant que ces réseaux sont une importante source d’information. Ainsi dans des pays comme le Chili, l’Argentine, la Grèce ou la Bulgarie, plus de 65 % des adultes s’informent sur ces réseaux.

Pourtant il existe un exemple positif d’intégration du numérique dans la vie démocratique, c’est celui de Taïwan. En effet, les 23,5 millions d’habitants peuvent interagir avec le gouvernement et l’administration par l’intermédiaire d’un portail officiel mis en place par le National Development Council non seulement pour les démarches administratives mais aussi pour se renseigner ou réagir à propos des lois en discussion ou en application et la gestion de la pandémie avec ces outils est souvent mise en avant comme un exemple de collaboration entre le gouvernement et la population. Malgré les lourdes menaces que la Chine fait peser sur l’île c’est un véritable laboratoire de la démocratie directe.

Regardons à présent les tensions externes: des tensions entre démocratie et régimes autoritaires qui ne sont pas sans rappeler la guerre froide. Toutefois il existe une différence majeure avec cette période à quelques exceptions près: ces nouveaux régimes autoritaires entendent participer à la mondialisation économique. Le meilleur exemple est celui de la Chine dont la montée en puissance a été accélérée par son entrée le 11 décembre 2001 dans l’Organisation Mondiale du Commerce.

Avec la Chine, le dogme occidental selon lequel la mondialisation économique conduite in fine à la mondialisation du modèle démocratique trouve ses limites. Le régime chinois reposant sur un parti unique, une absence de contre-pouvoir, une presse de propagande, des arrestations arbitraires et des camps de concentration pour les minorité ouïghoures. Par ailleurs, depuis 2013 et le lancement des nouvelles routes de la soie, la chine essaie aussi de diffuser ses valeurs notamment en Europe de l’Est.

Sur un plan économique tout d’abord, sa main mise passe bien sûr par les investissements dans les infrastructures mais la Chine détient aussi une bonne part de la dette de ces pays avec en 2018 20 % de celle de la Macédoine du Nord et 40 % de celle du Monténégro.

Sur un plan politique, Pékin met aussi en avant l’inefficacité de la démocratie européenne à ses yeux et la force de son modèle autoritaire censé assurer ordre et prospérité.

Par ailleurs, le 21e siècle offre aux régimes autoritaires une nouvelle arme: les nouvelles technologies. Grâce à elles, il est plus facile que jamais de s’immiscer dans les affaires des démocraties qui sont par nature plus ouvertes, de les espionner, d’en perturber le fonctionnement par le piratage informatique ou la production massive de fausses informations. Ainsi, selon le ‘Digital Defence Report’ entre juillet 2020 et juin 2021, parmi toutes les cyber attaques liées à des états, 58 % provenaient de la Russie et de fait, en février 2022 l’Ukraine a accusé la Russie de cyber attaques contre des sites militaires officielles et deux banques publics, celles ci ont eu lieu avant l’invasion russe.

Arrêtons-nous d’ailleurs pour terminer sur cette guerre toujours en cours depuis fin février 2022 et qui se joue aussi sur la défense de la démocratie et du respect du droit international.

L’assemblée générale de l’ONU a adopté le 2 mars 2022 une résolution pour sanctionner le recours à la force de la Russie contre l’Ukraine, résolution approuvée massivement par 141 pays, les cinq qui se sont opposées sont la Russie la Biélorussie la Corée du Nord l’Erythrée et la Syrie soit 5 dictatures, trente cinq se sont abstenus dont la Chine et l’on retrouve parmi ces abstentionnistes un certain nombre de régimes que notre carte de départ ne rangeait pas dans la catégorie des démocraties.

On l’aura compris, dans le monde des années 2020 la démocratie est menacée par des régimes autocratiques qui diffusent leurs modèles par tous les moyens militaires économiques numériques.

La guerre en Ukraine a réveillé les démocraties occidentales, dirigeants et nous autres citoyens qui avons parfois tendance à oublier ce que rappelait si bien l’ex-président tchécoslovaque Vaclav Havel dans son discours à la nation le 1er janvier 1990:

« Le meilleur gouvernement, le meilleur parlement et le meilleur président ne peuvent pas à eux seuls faire grand chose. La liberté, la démocratie, cela signifie d’abord et avant tout la participation et la responsabilité de tous »

Vous trouverez de nombreuses publications consacrées aux nouvelles pratiques démocratiques sur le site des chercheurs du think tank Terra Nova (tnova.fr)

Voiture. Une industrie mondialisée

Merci d’être sur cette page!!! pour cet article, notre photo du jour nous emmène en corée du sud voici le port de l’usiné hyundai récemment classée comme la plus grande usine automobile du monde. D’ici sort en effet chaque année un million cinq cent mille voitures.

Parler voiture au 21ème siècle donne de toute façon de vertige! Imaginez nous sommes 7 milliards et demi d’êtres humains et à nous tous nous possédons plus d’un milliard d’automobiles et en 2050 rappelez vous en bien: le nombre de voitures sur la planète pourrait doubler, un peu effrayant bien sûr quand on sait aujourd’hui que la voiture est en ville la première source de pollution et pourtant nous avons construit nos sociétés contemporaines sur le modèle suivant: le développement d’un pays entraîne le développement d’une classe moyenne qui entraîne le développement d’une industrie automobile. Aujourd’hui c’est au tour des pays du sud d’épouser ce modèle et la voiture ‘nous allons le voir’ est devenue ces dernières années un cas d’école de produits mondialisés.

Alors tout d’abord la voiture génère un business de première importance puisque le secteur représente à lui seul 9 % du commerce mondial.

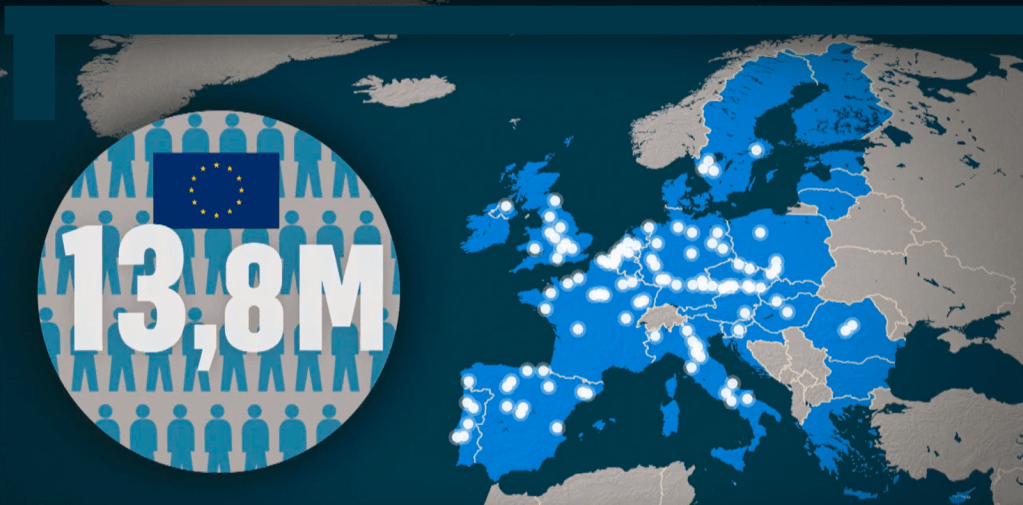

L’automobile c’est donc aussi beaucoup d’emplois : environ 50 millions de personnes d’emplois directs est aussi indirects dans le monde, de la fabrication du moteur à la construction des routes. Dans les pays de l’Union Européenne par exemple cela représente 138 millions de salariés soit 6% de la population active c’est dire si cette activité stratégique pour les gouvernements qui cherchent à attirer ou à défendre dans leur pays les usines automobiles que vous voyez ici sur la carte.

Mais la voiture on le sait c’est aussi des émissions de CO2 responsables du réchauffement climatique et des émissions de gaz et de particules fines qui favorisent les maladies cardiovasculaires et respiratoires.

En somme la voiture est un condensé de notre société de consommation mondialisée et pour bien comprendre nous allons faire un peu d’histoire.

L’histoire industrielle de la voiture commence il ya un peu plus d’un siècle en 1908 dans la ville de détroit au bord des grands lacs américains. L’industriel Henry Ford invente la chaîne de montage et avec des gestes mécaniques et répétées, les ouvriers américains construisent la première automobile pour tous la ford 6. Dans cette première moitié du 20e siècle la voiture se démocratise et devient l’incarnation du rêve américain, réussite sociale et libertés individuelles triomphantes. L’Amérique produit du pétrole et des voitures à essence ce qu’on appelle les big three: Ford, General Motors et Chrysler dominent le marché mondial. En Europe l’industrie automobile se développe un peu plus tard en 1938 à la demande d’Hitler nait en Allemagne la voiture du peuple la Wolkswagen. Après la guerre cet emblème de la voiture allemande désormais surnommée coccinelle devient même dans les années 70 la voiture la plus vendue au monde.

Pendant les trente glorieuses l’industrie automobile prospère en Europe: l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni ont chacun leur champion et leurs gigantesques ‘usines-cités’ comme celle de Renault à Boulogne billancourt en banlieue de Paris.

Le Japon avec Toyota est lui aussi dans la course: dans les années 60 son patron impose un nouveau modèle de production: le toyotisme basée sur la production à flux tendu. Les pièces détachées sont livrées chaque jour à l’ usine d’assemblage ce qui permet d’éviter la surproduction et les coûts de stockage. Aujourd’hui cette production qu’on appelle le juste-à-temps est devenue la norme.

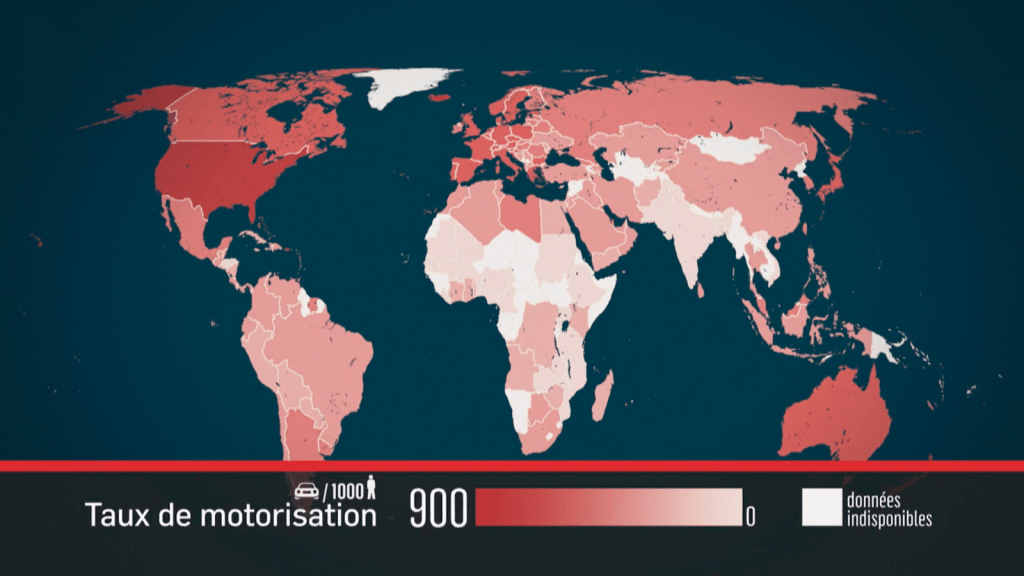

Voyons maintenant à quoi ressemble le marché mondial en 2019 mais cette fois ci du point de vue des clients. Cette carte nous montre ce qu’on appelle le taux de motorisation c’est à dire le nombre de voitures par habitant dans chaque pays du globe, plus la couleur est foncée plus ce chiffre est élevé.

On le voit, les inégalités d’accès à l’automobile sont aujourd’hui très fortes. Aux états unis il y a près de 800 voitures pour 1000 habitants, l’Union Européenne et le Japon en compte 600 pour 1000 habitants, en Chine il n’y a que 140 automobile pour 1000 habitants tandis qu’en Inde on en dénombre seulement 19 pour mille.

Oui mais voilà depuis les années 1990 les pays émergents sont en plein rattrapage, l’Asie en tête. Avec l’essor des classes moyennes urbaines avides de prestige social, ces pays s’équipent désormais à grande vitesse.

Les chinois sont aujourd’hui les premiers acheteurs de voitures dans le monde, le parc automobile chinois a été multiplié par cinq en dix ans. Au fil des années les marques chinoises notamment geely bas au jaune changan et great wall ont gagné des parts de marché sur leurs concurrents étrangers avec le soutien actif du gouvernement. Pourtant wolkswagen arrivé très tôt en chine reste aujourd’hui leur marque préférée.

A Pékin avec ses 7 périphériques et ses 20 millions d’habitants les vélos ont cédé la place aux quatre roues modifiant profondément le paysage urbain.

Alors désormais c’est cet appétit des citadins chinois pour la voiture qui tire l’ensemble de la production mondiale. La chine produit près d’un tiers des véhicules construits chaque année dans le monde devant l’Union Européenne, l’amérique du nord, le japon et la corée du sud.

Alors regardons à présent le cas de l’inde, un autre marché en plein essor en particulier à New Delhi et dans les états les plus urbanisés de l’ouest et du sud du pays. En Inde, les constructeurs nationaux ont d’abord dominé le secteur avec la Tata Nano par exemple la petite voiture la moins chère au monde (1500 euros) qui a été lancée en 2008 par le célèbre groupe indien Tata Motors et qui a fait son succès. Mais victime de son image de voiture du pauvre la Tata Nano a aujourd’hui disparu du marché, elle a été remplacée par des modèles qui inspire davantage confiance aux indiens lamarre outils alto du grand groupe indien Marutti qui s’est allié au japonais Suzuki ou encore la Quid construite et vendue exclusivement en Inde par Renault.

En clair, on l’aura compris l’industrie automobile s’est profondément transformée ces dernières années, elle a multiplié alliance et rachat pour s’adapter aux récents bouleversements de la demande mondiale et notamment à cette nouvelle clientèle asiatique. En fait, c’est vraiment une nouvelle géographie de la voiture qui se dessine aujourd’hui qui se jouent toujours plus vous allez le voir des frontières. Par exemple, le français Renault pour jouer dans la cour des grands s’est allié avec le japonais Nissan et ensemble ils ont racheté le roumain Dacia et le coréen Samsung le russe Avtovaz avant de s’allier enfin un autre japonais Mitsubishi: Les mêmes pièces sont montées sur plusieurs modèles, ce qui permet des économies d’échelle. Et puis pour faire baisser les coûts de main d’oeuvre et éviter les taxes, les grands constructeurs ont délocalisé les usines hors de leurs frontières. Au Mexique par exemple les ouvriers des maquiladoras, ces usines exonérés de droits de douane situées juste de l’autre côté de la frontière avec les Etats Unis assemblent les modèles de Ford, Chrysler et General Motors à destination du marché américain. Leurs salaires sont quatre fois moins élevés qu’aux Etats Unis.

En Europe, la production s’est en partie déplacées vers l’est en Pologne en Slovaquie en République Tchèque en Slovénie en Hongrie et en Roumanie et vers le sud en Turquie et au Maroc essentiellement.

En france ce mouvement s’est accompagné de fermeture d’usines (vous les voyez ici) et de très nombreux plans de licenciements entre 2005 et 2010 : plus de cent mille emplois ont été détruits.

Alors à présent posons la question qui fâche l’industrie automobile la très polluante bagnole peut-elle devenir écolo ???

En 2018 l’industrie automobile a représenté 9 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors que la prise de conscience de l’urgence climatique devient mondiale, les nouvelles normes d’émissions de CO2 obligent l’industrie à préparer le remplacement du moteur à essence ou diesel. Cette mutation technologique aura nécessairement un impact social. En Allemagne la grande puissance automobile européenne, les syndicats craignent la perte de dizaines de milliers d’emplois dans la prochaine décennie. La voiture électrique demande en effet moins de main d’oeuvre que les modèles thermiques.

La chine a déjà une bonne longueur d’avance en la matière, les chinois ont acheté plus de la moitié des véhicules électriques ou hybrides vendus dans le monde en 2018 et ils en produisent une grande partie. La chine est également le premier constructeur mondial de batteries lithium-ion devant le Japon et la Corée du Sud. Pékin a aussi la main sur un métal indispensable à la fabrication de ses batteries: le cobalt, grâce au contrôle d’importantes mines en République Démocratique du Congo, le premier producteur de cobalt.

Autre solution industrielle: une voiture alimentée par une pile à hydrogène. C’est le Japon qui domine aujourd’hui cette technologie encore coûteuse mais qui ne produit ni déchets ni pollution liée à l’exploitation minière.

Enfin à l’horizon 2040 ces voitures forcément plus propres, ce ne serons pas nécessairement nous qui les piloterons, ce seront des robots qui prendront le volant. En californie la Silicon Valley est ainsi devenu l’épicentre de la recherche sur ce qu’on appelle la voiture autonome avec des collaborations entre les plus grands constructeurs mondiaux et les géants du numérique.

Il existe enfin une autre option pour l’avenir, la meilleure: apprendre à nous passer de la voiture a minima en ville. Depuis la COP 21 la France a lancé la journée mondiale sans voiture, elle a lieu un dimanche de septembre. De nombreux métropoles du monde ont suivi. Objectif: apprendre à vivre la ville autrement pendant une journée et faire l’expérience qu’au quotidien on peut se déplacer différemment. Motivation supplémentaire: notre santé. En effet, selon une étude de l’insee, les admissions aux urgences pour affections aiguës et voies respiratoires augmentent significativement lorsque les transports en commun sont en grève et comprend donc davantage notre cher bagnole.

Pour aller plus loin, cet Atlas qui révèle grâce à plus de 100 cartes les changements qui bousculent l’ancien monde de l’automobile et donne les clés pour comprendre le nouveau. (Allez à la bibliothèque disponible sur ce site)

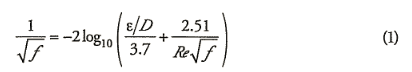

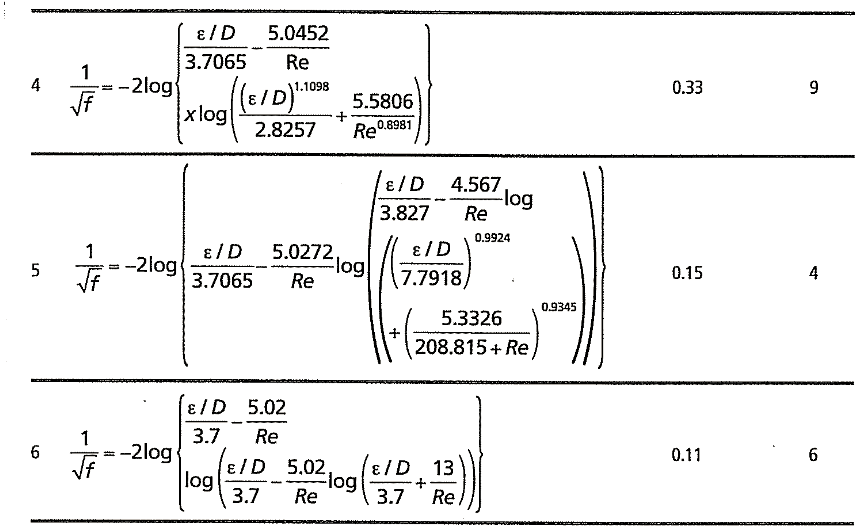

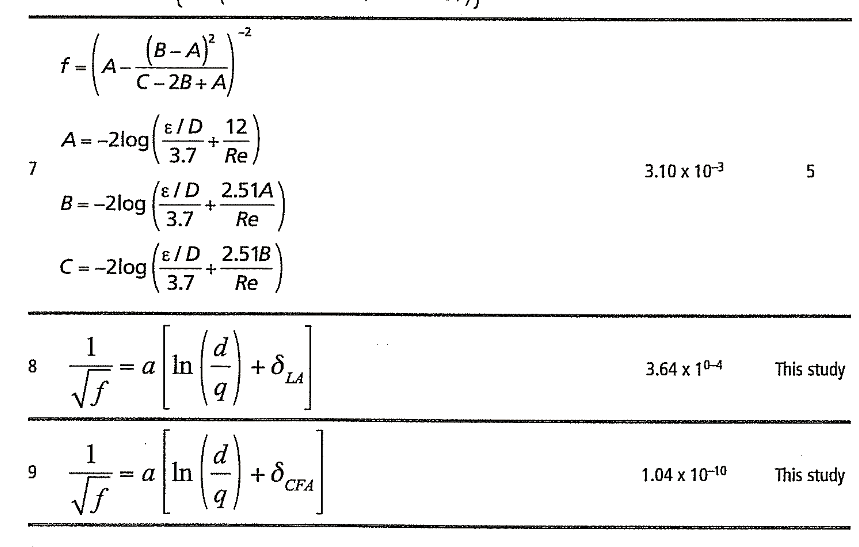

Voici une revue d’autres formules et une formulation mathématiquement exacte qui est valable sur toute la gamme des valeurs de Re.

C. T. GOUDAR,* Bayer HealthCare, Berkeley, Californie, et J. R. SONNAD,

Centre des sciences de la santé de l’Université de l’Oklahoma, Oklahoma City, Oklahoma

L’estimation du facteur de frottement est un élément clé de la conception d’un système de tuyauterie et l’équation de Colebrook-White est généralement la méthode de choix pour calculer le facteur de frottement d’un écoulement turbulent dans des conduites rugueuses :

Il relie implicitement le facteur de frottement f à la rugosité du tuyau, e/D, et au nombre de Reynolds : Re.

En raison de la nature implicite de l’Eq. I, les méthodes graphiques ont été proposées à l’origine pour l’estimation de f et sont encore utilisées aujourd’hui. Bien que la représentation visuelle dans une corrélation graphique soit certainement attrayante, la détermination précise de f est difficile et cette approche n’est pas adaptée à la plupart des projets de conception de systèmes de tuyauterie informatisés.

Pour la mise en œuvre informatique, des méthodes numériques itératives telles que la méthode Newton-Raphson peuvent être utilisées pour déterminer f à partir de l’équation 1.

Idéalement, ces calculs itératifs ne sont pas souhaitables, et dans une tentative de simplifier l’estimation de f à partir de l’Eq. I, plusieurs approximations explicites de f ont été proposées. La précision des valeurs déterminées à partir de ces corrélations varie considérablement et toutes les corrélations ne sont pas valides sur une large plage Re (généralement 4 000 < Re < 108) pour être universellement applicables. La précision des corrélations empiriques non itératives a été évaluée de manière exhaustive et s’est avérée être comprise entre 1,42 et 28,23 % par rapport à une erreur de 1 % pour une forme simplifiée d’une représentation vraiment explicite de l’équation. 1.

En plus des corrélations non itératives mentionnées, plusieurs approximations itératives ont également été proposées pour l’Eq. 1

Il s’agit de relations fonctionnelles plus complexes entre f, e/D et Re, mais elles donnent des valeurs de f avec une plus grande précision. Pour éliminer complètement le besoin de corrélations empiriques, nous avons proposé une formulation explicite et mathématiquement exacte de l’équation 1 qui est valide sur toute la plage de valeurs Re et donne des valeurs f très précises. La précision d’une forme simplifiée de cette formulation a été présentée précédemment et dans cette étude, nous présentons une comparaison de deux autres formes de cette formulation avec les diverses approximations itératives de l’équation 1.

Pour éliminer complètement le besoin de corrélations empiriques, nous avons proposé une formulation explicite et mathématiquement exacte de l’équation. 1 qui est valable sur toute la plage des valeurs Re et donne des valeurs f très précises

Des détails sur la dérivation de la reformulation explicite ont été présentés ailleurs et seules les équations finales sont présentées ici. Le facteur de frottement f peut être explicitement lié à e/D et Re comme :

où:

Deux formulations différentes sont disponibles pour 8, la formulation linéaire, 8LA, et la formulation de fractions continues, 8cFA, et elles varient en complexité et en précision :

Ainsi, deux versions de l’équation 2 sont possibles selon le choix de 8 :

Une comparaison des propriétés de diverses approximations empiriques itératives de l’Eq. 1 est présenté avec l’erreur dans les estimations de f à partir des équations. 4 et 5.

Comparaison avec des approximations empiriques. La précision des Eqs. 4 et 5 et les approximations itératives empiriques de l’Eq. 1 ont été déterminés sur un espace rectangulaire de valeurs e/D et Re. Un ensemble de 20 valeurs e/D correspondant à celles utilisées par Moody a été sélectionné, couvrant une plage de 10-6 à 5 x 10-2. Pour chaque valeur e/D 500 valeurs de Re, réparties uniformément dans l’espace logarithmique sur 4 000 <Re< 108, ont été choisies. La précision des valeurs f à ces 10 000 points (grille de 20 x 500 de valeurs e/D et Re) a été déterminée en les comparant à celles obtenues à partir du formulaire mathématiquement équivalent très précis.

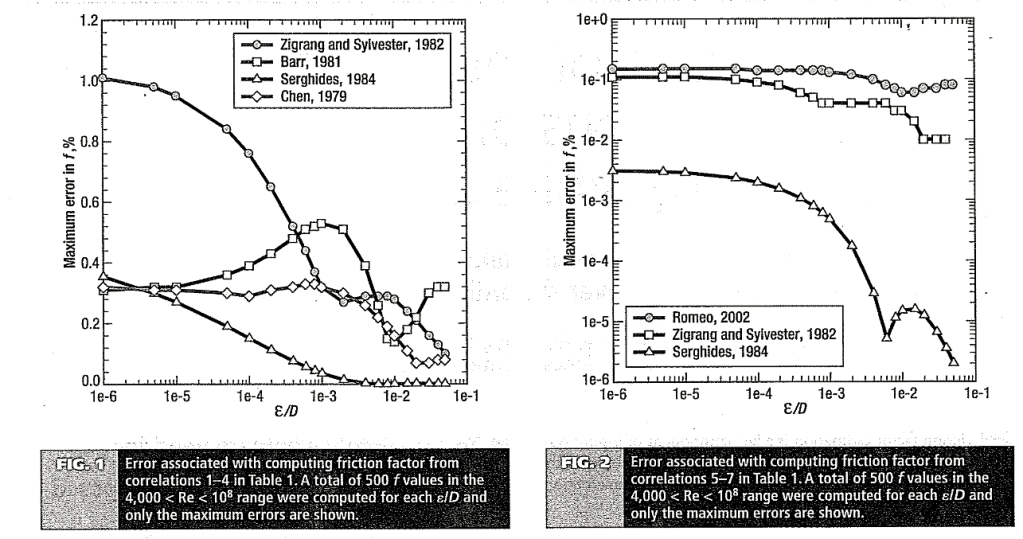

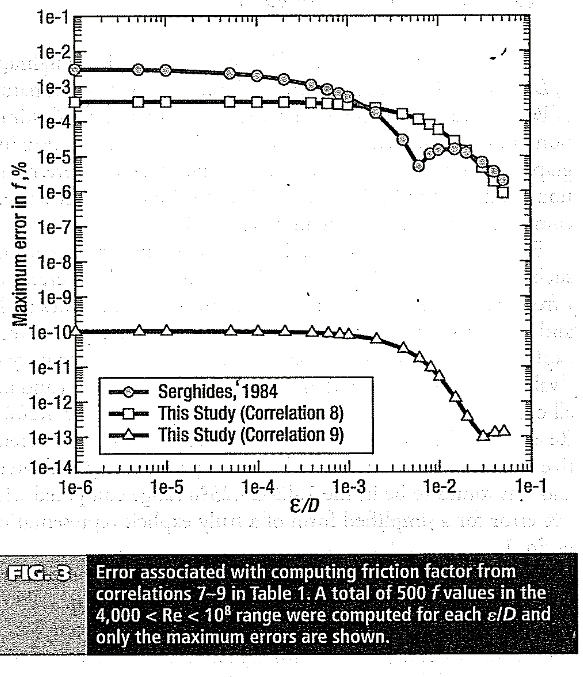

Un total de 10 000 valeurs f et leur erreur associée ont été déterminées sur la grille 20 x 500 des valeurs e/D et Re, et les valeurs d’erreur maximales sont indiquées dans le tableau 1. Bien que toutes les corrélations du tableau 1 ne soient pas valides sur l’ensemble de la plage Re (4 000 <Re< 108) , la comparaison a été faite intentionnellement sur cette plage étendue pour refléter les conditions de fonctionnement. L’erreur f maximale variait de 1,01 à 3,10 x 10-3 %, la corrélation de Serghides étant la plus précise. Les corrélations 8 et 9, qui sont dérivées d’une représentation mathématiquement équivalente explicite de l’équation 1, ont été caractérisées par des erreurs f maximales de 3,64 x 10-4 et 1,04 x 10-10 %, toutes deux meilleures que la meilleure approximation itérative disponible.

La précision des corrélations du tableau 1 est illustrée aux Fig. 1 et 2 où le pourcentage maximum d’erreur f est indiqué à différentes valeurs e/D. Pour chaque valeur e/D, 500 valeurs f ont été déterminées à 500 valeurs Re espacées de manière logarithmique dans la plage de 4 000 <Re< 108 et les valeurs maximales sont indiquées sur les Fig. 1 et 2. L’équation de Serghides (corrélation 7) avec une erreur maximale de 3,1 x 10-3 % est la meilleure approximation empirique disponible. La figure 3 montre une comparaison des profils d’erreur f pour l’équation de Serghides avec ceux des équations. 4 et 5. Erreur maximale d’Eqs. 4 et 5 étaient de 3,64 x 10-4 et 1,04 x 10-10 %, respectivement, et cette précision améliorée est reflétée dans la Fig. 3.

L’objet de cet article est de fournir à l’ingénieur un moyen simple d’estimer les facteurs de frottement à utiliser pour calculer la perte de charge dans des conduites neuves propres et dans des conduites fermées pleines à débit constant. Les développements modernes dans l’application de l’hydrodynamique théorique au problème du frottement des fluides sont impressionnants et dispersés dans une abondante littérature. Cet article ne se veut pas une étude critique de ce vaste domaine. Pour une revue concise, le petit livre du professeur Bakhine teff sur la mécanique de l’écoulement des fluides est une excellente référence. Prandtl et Tietjeris, et Rouse ont également apporté des contributions notables au sujet. L’auteur ne prétend pas offrir quoi que ce soit de particulièrement nouveau ou original, son but étant simplement d’incarner les conclusions désormais acceptées sous une forme pratique pour une utilisation technique. Dans la présente étude sur l’écoulement des canalisations, le facteur de frottement, désigné par f dans les graphiques ci-joints, est le coefficient de la formule de Darcy. dans lequel hf : la perte de charge en frottement, en pieds de colonne de fluide du fluide qui s’écoule ; L et D la longueur et le diamètre interne du tuyau en pieds ; V : la vitesse moyenne d’écoulement en pieds par seconde ; g : l’accélération de la gravité en pieds par seconde par seconde. Le facteur f est une quantité sans dimension, et aux vitesses ordinaires est une fonction de deux, et seulement deux, autres quantités sans dimension : la rugosité relative de la surface, e/D (e étant une quantité linéaire en pieds représentative de la rugosité absolue) , et le nombre de Reynolds R = VD / v (v étant le coefficient de viscosité cinématique du fluide en pieds carrés par seconde). La figure 1 donne les valeurs numériques de f en fonction de e/D et R. Il y a dix ans, R. J. S. Pigott (4) a publié un tableau pour le même facteur de frottement, en utilisant les mêmes coordonnées que sur la figure 1 de cet article. Son tableau s’est avéré très utile et pratique et a été reproduit dans un certain nombre de textes (5). Le tableau de Pigott était basé sur une analyse de quelque 10 000 expériences provenant de diverses sources (6), mais n’avait pas l’avantage, pour tracer ou ajuster les courbes, des développements ultérieurs dans les formes fonctionnelles des courbes. La même année, Nilruradse (7) publie ses expériences sur des tuyaux artificiellement rugueux. Sur la base des tests de Nikuradse et d’autres, von Karman (8) et Prandtl (9) ont développé leurs analyses théoriques de l’écoulement des tuyaux et nous ont donné des formules appropriées avec des constantes numériques pour le cas de tuyaux parfaitement lisses ou ceux dans lesquels les irrégularités sont petites par rapport à l’épaisseur de la couche limite laminaire, et pour le cas des conduites rugueuses où les rugosités dépassent suffisamment pour briser la couche laminaire, et l’écoulement devient complètement turbulent. L’analyse n’a cependant pas couvert l’ensemble du champ mais a laissé un vide, à savoir ; la zone de transition entre les tuyaux lisses et rugueux, la région de turbulence incomplète. Les tentatives pour combler cette lacune par l’utilisation des résultats de Nikuradse pour la rugosité artificielle produite par des grains de sable serrés, n’étaient pas adéquates, puisque les résultats étaient clairement différents de l’expérience réelle pour les surfaces ordinaires rencontrées dans la pratique. Les courbes de Nikuradse ont montré une forte baisse suivie d’une courbe inverse particulière non observée avec les surfaces commerciales, et nulle part suggérée par le graphique de Pigott basé sur de nombreux tests. Récemment Colebrook (11), en collaboration avec C. M. White ; a développé une fonction qui donne une forme pratique de courbe de transition pour combler l’écart. Cette fonction s’accorde avec les deux extrêmes de rugosité et donne des valeurs en accord très satisfaisant avec les mesures réelles sur la plupart des formes de tuyauterie commerciale et des surfaces de tuyauterie habituelles. Rouse (12) a montré qu’il s’agissait d’une solution raisonnable et pratiquement adéquate et a tracé un tableau basé sur celle-ci. Afin de simplifier le tracé, Rouse a adopté des coordonnées peu pratiques pour une utilisation ordinaire en ingénierie puisque f est implicite dans les deux coordonnées et que les valeurs R sont représentées par des coordonnées courbes, de sorte que l’interpolation pose certains problèmes

L’auteur a dressé une nouvelle carte, Fig. 1, sous la forme plus conventionnelle utilisée par Pigott, en profitant des relations fonctionnelles établies ces dernières années. Les courbes de f par rapport à R sont tracées à des échelles logarithmiques pour diverses valeurs constantes de rugosité relative e/D et pour permettre une sélection facile de e/D, un tableau d’accompagnement, Fig. 2, est donné à partir duquel i peut être lu pour n’importe quelle taille de tuyau d’un type de surface donné.

Pour trouver la perte par frottement d’un tuyau, la procédure est la suivante :

Trouvez le e/D approprié à partir de la Fig. 2, puis suivez la ligne correspondante, ainsi identifiée, sur la Fig. 1, à la valeur du nombre de Reynolds R correspondant à la vitesse d’écoulement. Le facteur f est ainsi trouvé, à utiliser dans la formule de Darcy

Sur la figure 2, les échelles en haut et en bas donnent les valeurs du diamètre en pieds et en pouces. La figure 1 n’implique que des grandeurs sans dimension et est applicable dans n’importe quel système d’unités.

Pour faciliter le calcul de R, des échelles auxiliaires sont indiquées en haut de la Fig. 1, donnant les valeurs du produit (VD ») pour deux fluides, c’est-à-dire l’eau et l’air atmosphérique, à 60 F. (D » est le diamètre intérieur en pouces.) Comme autre auxiliaire,. La figure 3 est donnée, à partir de laquelle R peut être rapidement trouvé pour l’eau à des températures ordinaires, pour n’importe quelle taille de tuyau et vitesse moyenne V. Des lignes pointillées sur ce graphique ont été ajoutées pour donner les valeurs du débit ou de la quantité de fluide qui s’écoule, Q = AV, exprimé à la fois en pieds cubes par seconde et en gallons américains par minute.